被习近平点名的梁晓声,笔下知青什么样?

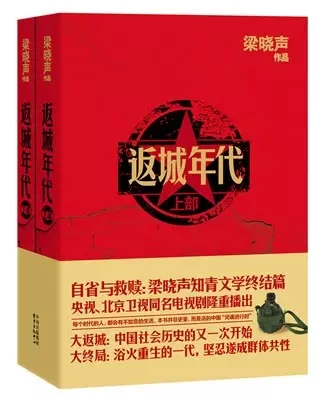

梁晓声,当代著名作家,现任教于北京语言大学人文学院汉语言文学专业。1968年下乡赴黑龙江生产建设兵团当知青。1974年入上海复旦大学中文系,1977年毕业后分配至北京电影制片厂。1988年调至中国儿童电影制片厂任艺术厂长。 他的创作多描写北大荒的知青生活。著有小说《返城年代》、《这是一片神奇的土地》 《父亲》 《今夜有暴风雪》 《雪城》 《年轮》等。

梁晓声为什么对知青题材如此情有独钟?他如何看待那个年代?带着这些问题,《国家人文历史》杂志记者曾在北京语言大学专访了梁晓声。

在上世纪80年代前期的中国文坛,梁晓声是叱咤风云的人物。从《这是一片神奇的土地》到《雪城》、《年轮》,他的作品不知感动了多少中国人。如今年过花甲的他,满头花白,多年的颈椎病让他的脖子显得有些僵硬,加之精瘦的身材,依然让人感觉他温文尔雅的表情下,那倔强、精干的个性。

《返城年代》电视剧制作完成已经半年多,至今小说出版了,电视剧播出还没有着落。提起此事,他愁眉不展,“正是因为我跟知青文学的关系太紧密,所以才会感到很累。”梁晓声说,知青文学作为文字发表事实上并没有问题,但当它一旦被搬上荧幕,就会变得很敏感。“另一方面一些评论家还在评价我的作品理想主义,这让我陷入两难之境。”与他此前创作每一部影视作品的命运一样,“尽管作品侧重表达人性的忏悔,但人们总会觉得你为什么总是揪着那个年代不放?不是我梁晓声眼睛长了钩子,而是我想表达的中国人的人性放在那个年代最合适。”梁晓声坦言,在这种情况下创作很累。“作为一个知青,我已经做了我该做的事——写我们的故事。之后不打算再写了,不仅知青题材,杂文也不想写了。”

下乡插队,无怨无悔

对于“文革”的反思,我从这场运动初期就已经开始了,并没有停留在自身的经历上。我下乡插队的目的非常单纯,所以后来知青们在争论有悔还是无悔,有怨还是无怨的时候,我是游离于这些争论之外的。

那时,我家生活太困难了。父亲作为中国第一代建筑工人去了四川,工资56元。母亲带着我们兄弟四人和一个妹妹,我在家排行老二。我哥哥因为精神失常,大学也没有上成。父亲每个月最多只能往家寄40元。

因此,我从小学三年级开始申请“免费生”。我眼看着母亲为了开一张免费证明要跑很多次,只不过一学期少交3元5角钱。

每次交学费,老师都要催的:“还有几个同学没有交?”

我总是在解释:“我的证明还差几天就办下来了。”

一开始不明白,为了3元5角钱母亲为什么使我置身于那种尴尬的境地?我的心里是不舒服的,埋怨过母亲。有一次,我父亲的一位工友从四川回来探亲,说梁师傅太不容易了,一块腐乳就着要吃三天的饭。到五六年级的时候,我开始体恤父亲母亲,知道他们太不容易了。

在这种家庭环境下长大,我从来没有想过要考高中。初中毕业时,我想如果能参加工作最好,但那是不可能的。我选择报考师范学校,三年之后可以毕业当小学老师。“文革”一开始,我的这个想法也破灭了。

初中毕业,我在家没事做,就去捡煤核、扒树皮。现在看来,那实际上是一种行为艺术,它不能直接解决家里的问题。我就是挣不到钱,但是捡一篮煤核家里能烧一天火,心里面安生一点。

我那时穿鞋,是从邻居一位收废品的卢叔叔家里捡的,常常找到能穿在脚上的都是左脚或者右脚。我曾经在电视剧《年轮》中描写过一个细节,中学生下雪天跑步,一名学生的脚印都是朝一边的,那就是我亲身的经历。

在这种情况下,有个地方可以一个月挣32元钱,不管是什么地方我都要去,其他都变得不那么重要了。父亲在外地,母亲那么愁苦,家里还有一个生病的哥哥。二话不说我就报名插队去了,不但是无怨无悔,简直是义无反顾。1968年,我被安排到黑龙江生产建设兵团一师一团,在插队那七年除了伙食费,所有的钱我都寄回家了。

理想与现实的碰撞

我八岁上学,初中毕业的时候就已经十七八岁,下乡的时候虚岁十九了。我原以为,对于“文革”我的同代人跟我的看法是完全一样的,是在“文革”期间开始反思,至少在林彪事件时就开始反思了,后来发现不然。

在下乡之前,我就和我的班主任老师孙桂珍在她家里面讨论过,这场运动是公正的吗?是人道的吗?我的老师和我差不了几岁,教我们的时候只有24岁,我曾经是她非常关心的一个学生。她是那个年代,唯一能和我讨论这些问题的人。

我之所以有这些认识,是因为我早在小学五六年级,就已经把我家旁边的小人书铺里所有书都读过了。上初中,我就开始读一些名著,包括中国的古典名著、革命文学,再后来就开始读西方文学。读完我们的,再进入西方文学,雨果、托尔斯泰等,我就发现完全不一样,他们把人道主义摆的位置极高,我一下子被洗脑了。下乡之前,我已经开始读卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠。我之所以能在“文革”期间看到这些书,还是要感谢那个收废品的邻居,常常收回来一堆堆旧书。现在想想,如果没有下乡插队的机会,我可能会在那场运动中走向反面。

插队之后,有收入了,心里相对安定一些。而且我当时就觉得,这场运动不会持久。我读过一段话,印象特别深。雨果在《九三年》中写道:“在绝对正确的革命之上,还有绝对正确的人道主义。”看过《战争与和平》之后,我觉得这些作品中的描写与我所处的这场运动是截然相反的。我们这里说的都是:“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫、文质彬彬,那样温良恭俭让。革命就是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”我更容易接受那些西方文学作品中的思想,而不是这场运动所宣扬的。

1973年初,我从黑龙江生产建设兵团总司令部所在地佳木斯回到我们一师一团。我是到兵团总部去参加文学创作学习班。我是团宣传股报道员,兵团业余文学创作员。回到团部刚几天,政治部主任带我到木材加工厂“蹲点”,总结“政治思想工作”经验。木材加工厂是团后勤处直属连队,离团机关区只有五六分钟的路。

木材加工厂有一个鹤岗知青,抬大木时摔断了腿,被送到师部医院住院。腿好后,他想探一次家,领导没批准,私自回了鹤岗。他母亲给连队领导写了封信,其中一些话带有质问的语气。这封信使领队领导极其愤怒,鹤岗知青回到连队当天,团支部召开会议,对他进行批评教育,并讨论对他的处分。“讨论”不过是一种形式,连队领导已找过团员骨干谈话,处分已在他回连队之前就确定了——开除团籍。

我以团政治部工作组成员之一的身份,参加了这次基层连队的团组织特殊会议。那鹤岗知青痛哭流涕、低头认错,团支部书记宣布给予他的处分,连长指导员谈过话的团员骨干同时举手,其他团员还犹豫不决的时候,我忍耐不住了。当我对什么事情不赞同的时候,我的言词往往尖酸刻薄。我说:连队干部的这种做法,应该被列为破坏团组织原则的做法,是不光明正大的,也是对每个团员意志施加的压力,更不利于一个基层连队的政治思想工作。

这件事使政治部主任对我没有半点好印象。不久,团机关开始“精简机构”。政治部所属干部、组织、宣传三个股精简的结果是二十二分之一。我是一。

我那时年少气盛。一种对政治部主任,对木材加工厂连队和指导员的挑战情绪,促使我要求去木材加工厂。我永远感激当年木材加工厂抬木班的知青伙伴们。他们认为我是被“贬”到木材加工厂的,他们觉得有义务爱护我。

大学遭遇各种“出卖”

连队里两届工农兵学员的名额都与我失之交臂,而一个偶然的机遇将我的名字同复旦大学联在了一起。那一次招生,整个东北地区只有两个复旦大学的名额,来黑龙江招生的老师无意中读到了《兵团战士报》上一篇我的小散文。当时我们兵团创作员中,李龙云、肖复兴、陈星儿、陈可雄等等,写作都比我强得多。那次机遇却偏偏落在我头上。同在部队一样,进复旦不久,我又成了工宣队批判的对象,隔墙有耳,路上也有耳。大学没教给我什么正经知识,倒教给我不少“防人”的经验,即尽量将真实的“自我”包裹起来,包裹得愈严密愈安全。

一日,晚饭后,同寝室一同学邀我去散步。走到一条幽静的小巷,在一栋洋楼门外,那同学突然问我:“你猜这是谁住的地方?”我摇头。他告诉我:“这是陈望道先生的住所。”那天我身体不舒服,直到此时我还一句话没讲过。

他问:“你觉得那院子怎么样?”我不明白他的意思,他又问:“要是让你在那么一所院子里生活你感到满意吗?”我随口回答:“当然满意。”我觉得他问得有些莫名其妙,但不回答未免有些冷淡。

没想到两天后,系里召开全系师生大会。工宣队副队长表情极其严肃地发表讲话:“我们有的同学,资产阶级占有思想极为严重。严重到什么地步呢?严重到想要住进陈望道先生家中的地步!我倒要问问这个同学,你想住进陈望道先生家,那让陈望道先生搬到什么地方去呢?大概你还梦想住进中南海去吧?这叫野心啊!……”

还有一次,一位党员同学,虔诚之至地对我说:“大梁,你入学前就发表了小说,以后你得多帮助我啊!”

我连忙谦虚,不料那同学一本正经地说:“你别假装谦虚好不好?谦虚过分就是虚伪。”我见他这么说,便回答:“你是党员,你思想觉悟比我高,请你在思想上今后多帮助我。”

那位党员同学竟向工宣队汇报,说我要与他达成一笔“交易”——我请他帮忙解决组织问题,以帮他修改文章为报答。我又被“出卖”了。

“出卖”,各种人之间的各种“出卖”已不能用“品德”二字解释,是那一历史时期的“流行病”。这些人,这些事,渐渐使我意识到,大学是不能满足我强烈的求知欲的。它可以给予我的只能是另外一种东西:入党,理想的分配去向,政治垫脚石。想要多少块?它可以给多少,但需要等量的“实际行动”去换取。

“文革”是我们的悲剧

“文革”是全国99%的人都被卷入进去的运动,其中5%的人很惨,动不动就被打翻在地,踏上一只脚,永世不得翻身。剩下的分为这样几部分,有的人极左,出身好,又是造反派,人性中恶的东西就被调动起来了。但就因为你出身好,就有理由拿起板儿砖来把别人打得头破血流吗?因为他被指为右派就可以那样对他吗?因为他是走资派就可以那样对他吗?因为他的父亲有问题,就可以欺负他吗?这时人性最丑恶的一面被调动起来,并且不受指责。

另外一部分人只是认为,毛主席说的总是对的吧。后来觉得不对了,但怎么办?不知道。谁来制止也不知道。

还有极少数的人是痛苦的。像我这种人,出身好,工人家庭,在“文革”前读过书,按理说我会一下子堕入极左的行列,可是我受的文化教育完全不能接受。“文革”开始不久,我已经感觉到痛苦了。我觉得那个时代完全是违反人性的。到“文革”末期,我已经快被打成反革命了。粉碎四人帮的时候,我真觉得,老天爷啊,终于解放了。

回顾我们这一代人的心理历程和思想历程,我们小时候是唱着这样的歌长大的:“我们新中国的儿童,我们新少年的先锋,团结起来,继承我们的父兄,不怕艰难不怕担子重,为了新中国的建设而奋斗,学习伟大的领袖毛泽东……”

我们这一代中的大多数幼年、童年乃至青少年,家里给买一件新衣服会使我们欢欣雀跃。新衣服是爸爸妈妈买的,可我们都普遍地认为最应该感谢的是毛主席和共产党。没有毛主席,就没有共产党。没有共产党,就没有新衣服。我们的父辈虔诚地在我们的头脑中打上这种“胎记”。全社会唯恐我们忘却了我们来到这个世界上并且生存下去的意义只有一个——知恩图报。

后来我们长大了。我们开始唱另外一首歌:“我们年轻人,有颗火热心,要为真理而斗争,哪里有困难,哪里有我们,赤胆忠心为人民,不怕千难万险,不怕山高海深,高举革命的大旗,激浪滚滚永向前,永向前!……”

我们唱着这首歌经历了三年灾害。我们这一代大多数人的胃,消化过野菜、草籽、树叶。而“人造肉”、豆饼、糠皮在我们看来是好东西。可我们唱那首“青年进行曲”时声音嘹亮,并不气短。

我们这一代人当时的悲剧在于我们追求一种“革命思想”的热情,超过我们追求文化知识的热情。任何“革命思想”如果没有文化知识作为奠基石,与宗教教义相差无几。我们不懂得这一点,社会也不懂得这一点。我们所接受的文化教育,是在“革命思想”的灰锰氧中浸泡过的。而我们所受的一切“革命思想”教育的全部内涵,其实只用两句词儿就足以概括——热爱吧!感激吧!在中学政治课堂上,我们的头脑中渐渐形成了这样的结论——领袖即党。

在“文革”中,我们这一代的热爱、敬仰、崇拜、服从达到了顶点。这是整整一代人的狂热,整整一代人的迷乱。整整一代青年的迷乱与狂热,对社会来说,是飓风,是火,是大潮,是一泻千里的狂澜,是冲决一切的力量!当这一切都过去之后我们累了。当我们感到累了的时候,我们才开始严峻的思考。当我们思考的时候,我们才开始真正长大成人。当我们长大成人了,我们才感到失落。当我们失落了,我们才感到愤怒。当我们愤怒了,我们才感到失望。当我们感到失望了,我们才觉醒。当我们觉醒了,我们才认为有权谴责!

希望人们不要忘却那个年代

我最初写知青,出于两个目的。第一,通过我的作品,可以或多或少地表达我对“文革”的批判。那个时代有多“左”,只有这个题材能够多少承载出来一些。我觉得,非常有必要让人们了解那个年代,现在有些不了解的人甚至认为,那时候没有那么不好。他们不知道八十年代初期,我们花了多大的力量来纠正那个年代的“左”,有很多人为此做出了牺牲。

第二,是想要作知青的代言。知青刚回城时,城市里的人都会用一种疑虑的态度看待你,因为你原来是红卫兵啊,甚至有“狼孩回来了”的说法。但实际上不都是。而且我觉得这一代人经过了锻炼,和从前不同了,开始思考“文革”了,总之城市要重新认识他们。有谁比这一代人精神上所造成的失落更空洞?

这次写《返城年代》是想回到上世纪70年代末80年代初那个端点,我们没估计到中国的发展会带来这么多的新问题。那时有一种说法:“经济搞上去了,文化自然而然就会跟上来了。”现在我们发现可能完全相反,经济发展了,文化丧失了自觉性的时候,就变成了全民族的娱乐场。我不是怀旧,当下的中国是充满问题的中国,但这些问题需要时间来解决,而80年代以前,我们不能找出任何一种救中国的方法和依据。我觉得,从1957年到“文革”结束,都是有问题的。那些问题比目前中国存在的问题要大得多。今天的问题是我们发展中的问题,我们只要有智慧能够破解它,是希望中的问题。那个年代,对于我这种读过一些书的人来说,是一个绝望的时代。

【责任编辑:霖霖】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号