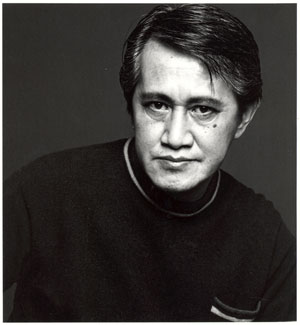

中国的小王子--木心

1927年,木心出生在乌镇一家孙姓的大户人家。祖父给他取名孙璞,字仰中,号牧心,长大后,他便给自己取笔名木心。 孙家乃望族,既是书香门第,也是工商世家。 作家茅盾是木心远亲,木心叫他“德鸿伯伯”。

19岁那年冬天,木心决定去僻静的山上写作,雇了个人,挑着两大箱书就上了莫干山。一个人住在废弃的大房子里,白天晨起读书,晚上点上矿烛写文章。莫干山冬天山风刺骨,夜里更是无比寒冷。他带了一大箱克宁奶粉,冷了就冲一杯喝,然后继续读书,饭菜则由一个乡下姑娘定时送来。一天夜里,木心正在屋里写文章。忽然听见老虎用利爪抓挠木门,惊出一身冷汗。

山民讥笑木心:“这傻小子,不在家好好当大少爷,非要大老远跑到这荒山野岭受苦。”

冬天过去,莫干山漫山野花。下山时,挑夫的篮子里,还多了木心一个冬天写出的厚厚几册书稿。家中本来的意愿,是想木心从商从政,但木心毫无兴趣,他想成为一名画家。

1946年,木心考了上海美专,跟刘海粟先生学习油画。没过多久,他又转到杭州国立艺专,追随林风眠先生研习中西绘画。

1947年,木心参与了反饥饿反内战学生运动,白天上街头发传单,制作反战漫画,晚上听肖邦、听莫扎特。1949年,木心22岁这年,他参加解放军。木心自小就患有肺结核,扭秧歌时,他一边跳一边咳血。

部队领导看了,说:你不适合当军人,还是提前退伍吧。就这样,木心一共只当了不到半年的兵。

1950年,木心被杭州第一高中聘为教师,给学生教美术。工资很好,可是木心却说:“现在生活虽好,但这是常人的生活,温暖、安定、丰富,于我的艺术有害,我不要,我要凄清、孤独、单调的生活。艺术是要有所牺牲的。如果你以艺术决定一生,就不能像普通人那样生活了。”

当了不到半年教师,木心主动辞职。又钻进了莫干山,专心读书、写文、绘画,他抛却荣华富贵,转行做了苦行僧,山上人烟稀少,景致荒凉。

书桌上贴了福楼拜的一句话:“艺术广大之极,足以占据一个人。”

在那个时代,每个人都在要求进步,活成标配的生活,而木心主动放弃进步,放弃俗世。他是向内找寻自我的人,是一个真正坚守内心的殉道者。这一次,木心隐居6年,1956年,木心下山,陪着他下山的是100多个中短篇小说,还有无数张水墨山水画。

1957年,木心家道中落,一日日破败下去。

迫于生计,木心重新返回杭州第一中学继续教书,后进入上海工艺美术制品厂做了设计师。一天,当木心刚刚回到办公室。几个警察在等他,问了一句:你就是木心,然后上来就要给木心戴手铐,木心转身就跑。无路可走时,木心一头扎进大海,但最终还是被捕。“即使死,我也要跳入大海,死的体面。”

警察给木心按的罪名是策划偷渡。原来他是被上海美专的同学的诬陷。他们偷渡未遂,就拉上不合群的木心垫背。在监狱里,警察告诉木心:你母亲去世了。木心感觉天都快要塌了: “我哭得醒不过来。为什么不等到我出去以后才告诉呢,非要跑进来对我说你妈妈死了。”警察对木心严刑拷打,调查很久,查无实据。半年后,只好把木心给放了。

木心后来说:生命的本质就是时时刻刻不知如何是好!等你知道了生活将要到来的一切,那就不是生命了。

1966年,文革开始,毛泽东的政治秘书,中央政治局常委陈伯达有一次开会,陈伯达很无知、也很狂傲,在会上他嘲笑德国诗人海涅。木心坐在下面,他听不下去无知的人对诗的侮辱,听得火冒三丈,最后终于抑制不住内心愤怒,站起身来。指着陈伯达就骂:“你也配对海涅乱叫”。在全民哑声的年代,木心只是为了一句诗,却拼上了命。他恪守内心审美,呵护灵魂的高洁,不允许任何人把审美作践弄脏,即使拼了命,也要小心守护。

此话一说,等待木心的就是牢狱之灾。木心被关在阴暗潮湿的防空洞里,造反派逼着木心“歌功颂德”。木心死活不肯,造反派更变本加厉,抓住他的手,咔擦折断木心三根手指。

木心住在污浊的脏水里,每天吃酸馒头和霉咸菜。饭菜上来,人未开口,就爬满了苍蝇。可是木心却说:一个人不能变成一个鬼,不能说鬼话说谎言,不能在醒来时看见自己觉得不堪入目,不管什么时候,一个人都应该活得是自己、并且干净。

命运不知如何是好,命运却又是如此精致。

木心找来一张白纸,在白纸上画上黑色琴键。到了晚上,他蜷在角落里,在这无声的键盘上弹奏莫扎特和肖邦,竟也弹得有滋有味。造反派给的写自白的纸,他偷偷藏起来,写米粒大小的笔记,每天写1200字,尽管在黑夜什么也看不见,可他却写得密密麻麻、工工整整。

囚禁18个月,他也写了18个月,66张纸,每一张都两面写尽,足有65万字。按常理一个囚犯的幸福应该是赶紧出狱,换一身干净的衣服,大吃大喝,然后睡上一大觉。而木心却在笔记上写道: 幸福到底是什么个样子的?像塞尚的画那样子,幸福是一笔一笔的。只有内心真正做到干净的人,才能在牢狱之中,依然坦然自若,志向高洁。没有一丝怨气,没有愤怒,也没有戾气,恪守着内心的诗意和审美。

别人看来是所谓的无底深渊,而对于木心来说,下去深渊,也是前程万里。18个月后,木心小心翼翼就把手稿叠得整整齐齐,缝在厚厚的棉袄里,走出了监狱。木心说:“你要我毁灭,我不!我不能辜负艺术对我的教养!”

他在《云雀叫了一整天》里有一首小诗:我是一个在黑暗中大雪纷飞的人哪,你再不来,我要下雪了。雪下得越大,木心就越干净。文字是那一盏灯,心便是那一束照亮人间的光。

文革结束后,木心在家写作。朋友过来激动地告诉木心:“现在可以平反了!”木心不说话,继续在纸上写,写着写着就把笔放下了。说了一句:“我偏偏不要求平反。”许多人非常不解。木心说:“一个坏蛋整了你,你要他给你平反,那他不就是好蛋了吗!整个儿颠倒了,你还感激涕零,右派哪里都是有头脑有品格的人,不是的!”许多人的清高是清高在脸上,木心的清高,是清高到骨髓里。

读书人,不是只读书,而是从书本上学到那种气概与精神。读书人最自豪的事情,莫过于不低下勇敢而高贵的头。有时候命运如此荒唐,荒唐到不可言说。上面的人说:把木心平反了,谁来打扫厕所呀。

然后又把木心扔进了监狱,这一次蹲监狱,木心已经50岁了,一蹲又是两年。

所有人都以为,这一次木心出狱一定是衣衫褴褛、邋遢不堪。还有人说:“木心老了,一定受不了牢狱之苦,等爬出来时,肯定是驼背,沮丧、失落,老态龙钟了。”可出狱那天,看到却是这样的一个木心。他腰板无比坚挺,裤子还有笔直的缝,面带微笑。干净极了,优雅极了。出狱的那个冬天,木心穿着一件意大利产的暗棕色大衣,又戴上一顶黑色的礼帽,皮鞋擦得很干净。

一个人来到上海一家餐馆,靠着临窗的座位坐下,点了几道菜。吃着、吃着就放下了筷子:鱼肉怎么不嫩了,鸡蛋怎么炒老了,从前的味道不是这样的。他走在街上,仿佛他不来,整个街上就没有往事。

一个人最高的风雅是恪守内心的尊严,真正的精神贵族,既不迁就自己,也不迁就别人,更不迁就这个世界。有一次,梁文道看到木心五十多岁时的照片,照片上的人优雅至极,脸上没有一丝抱怨和苦难。他十分惊讶:这哪里像是一个坐过牢的人,好奇怪,好奇怪的一个人。

木心一直有晨起洗澡的习惯,有人说木心干净、洁癖,而木心却说,我晨起洗澡,只为把夜洗掉。

1978年,胡铁生当了上海市手工业局局长。上台第一天,他把儿子胡晓申叫到身边:“我发现一人才,业务学识堪称一流,但目前正在我的基层工厂打扫厕所。”从那天起,胡晓申创办杂志《美化生活》,木心做主编。接着,木心做了上海工艺美术家协会秘书长。再接着,担任了上海市工艺美术中心总设计师。然后,又做了交通大学美学理论教授。再然后,成了主修北京人民大会堂的“十大设计师”。

关于人生,木心有四个态度:

彼佳,彼对我无情——尊敬之。

彼佳,彼对我有情——酬答之。

彼劣,彼对我无情——漠视之。

彼劣,彼对我有情——远避之。

4年里,木心看着身边的人一一堕落,他们堕落于人际关系的俗套,堕落于所谓的成功和进步,他们练达、精明。当这个时代对木心越有情,木心就想逃离这种流俗。

彼劣,彼对我有情——远避之

这样的生活,他一天也不想过了。1982年,木心已经56岁,暮年将至。可木心却做了一个决定去美国:“我要在我的身上克服整个时代,我不可把人生荒废在俗套的生活里。”人最好的回归就是内心的回归,放弃也是最好的美学。只有风尘仆仆的长途跋涉,才能真的让内心返璞归真。

1982年,56岁的木心身上装着40美元,他站在纽约的街头。他放弃一切来到美国,在纽约,木心靠给别人修理古董维持生计。

一个收藏家看重木心的才华,让他搬到曼哈顿林肯中心的豪华公寓居住。开出的条件是木心为他画画、写阿谀房奉承他的文章。

彼劣,彼对我无情——漠视之。

这是木心一生的做人哲学,对整个时代都不会阿谀奉承的木心,又怎能阿谀奉承一个商人。漠视之!

木心一个人来到“琼美卡”找到了一个住处,替人修理古董维持生计。生活颠沛流离,可是木心却依然听肖邦,听莫扎特,画画、写作,在别人眼里,木心的生活居无定所,又是暮年,应该是很凄惨才是。可木心活得及其精致讲究,西装第一要讲料作,要纯羊毛,细软的头发要梳得一丝不苟,精美的皮鞋要擦得一尘不染。做生活的导演,不成。次之,做演员。再次之,做观众。即使做观众,木心也做成了一个有审美、有趣的观众。他自己裁剪制作衬衫、大衣,自己设计制作皮鞋、帽子,把灯芯绒直筒裤缝制成马裤,钉上5颗扣子,用来搭配马靴,把鸡蛋做出十二种吃法。

有一次陈丹青问过木心:“怎么成为艺术家?”木心回答:“连生活都要成为艺术。”是的,最好的艺术其实就是生活本身,不管吃了再多苦头,也要笑着活出人的样子。木心孤孤单单的一个人,却是真正精神上的贵族!

1982年,纽约的地铁上。一个理着寸头的年轻画家低头赶路,远远看见在涌动的人群中,有一张无比干净、高傲的脸,这是木心。

这个叫陈丹青的年轻人径直走向木心,深鞠一躬:“你好,木心先生!”

木心谦逊,笑着说:“学士年长者谓之‘先生’,‘先生’不敢当,就叫我木心吧。”

陈丹青和木心两人常常聊天,一聊便是深夜。好多次,陈丹青送木心回住处,仍然觉得聊得不尽兴,又上楼热了牛奶继续聊。再分别时,天已经大亮了。

1988年底,陈丹青组织了许多大陆学生拜木心为师。他的课程,是美的旅行,每一次课上,学生们穿的很随意,而木心都是穿着浅色的西装、鹅白衬衫,皮鞋擦得很亮。静静地坐在沙发上。

没有教室,学生轮流提供自家的客厅,没有课本,全凭记忆讲述。像孔子带领弟子周游列国,木心带着学生,开始在文学世界里漫游徜徉,行过之处,有情有义。在木心课堂上,巴尔扎克是彩色的,鲁迅是紫色的,屈原坐在金字塔尖上,陶渊明却在塔外。

木心常常妙语连珠,他说:“丹青弹钢琴有时候也会弹错,但是都弹在琴键上的,有很多人弹在琴盖上。

1982年开始,整整二十年,木心缺席了中国,同样中国也缺席了木心。

2000年,陈丹青回国,也把阔别20年后木心的作品带了回来。在作品里,木心说:看在莫扎特的面上,善待这个世界吧。

从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人。从前的锁也好看,钥匙精美有样子,你锁了,人家就懂了。

我好久没有以小步紧跑去迎接一个人的那种快乐了。

有人说,时间是最妙的疗伤药。此话没说对,反正时间不是药,药在时间里。

木心写下的每一句话,连标点符号都打动人心。

2001年,《上海文学》,刊发木心的《上海赋》,作家陈村读了,当场给跪了:“我这辈子读过无数中文,结识许多作家。毫不夸张地说,木心先生的文章,在我见到的活着的中文作家中,最是优美、深刻、广博。”

上海女作家王淑瑾本是陈丹青的粉丝,但读了木心作品后给陈丹青电话:“陈老师啊,我原先以为你写得好,现在读了木心先生的书,你在他面前变成了小瘪三!”

陈丹青也并不生气,只说了一句:只要大家能读木心的作品,我咋样都行。

陈丹青和木心

2006年,在阔别家乡24年后,木心回到乌镇。这一年,木心已经80岁了。他在祖宅的废墟上建了一个小房子,取名“晚晴小筑”。院内绿树成荫,曲曲折折的石子小路蜿蜒曲折。院子里有小桥、有流水,有落叶满地。他爱吃家乡的小吃,人到暮年,吃起零食依然是无休无止。别人都劝他注意身体,木心说:贪食家乡食品,其实就是咀嚼童年呀。

晚年的木心住在乌镇,不参加任何文学活动,凡是有机构邀请他,他都推辞了。他也不参加任何演讲,不接待别人的来访,就连乌镇的人都不知道乌镇还生活着这样的一个人,直到现在还有许多人依然以为木心一直生活在美国,不曾归来。

生于80年代的书评人顾文豪有幸探访木心。那天,木心穿着花色衬衫,外着一白色马甲,穿牛仔裤,戴着精致的戒指,笑起来眼睛里“很清澈”,像一个“满头银发的大男孩”。顾文豪说,木心才是真正的贵族,他像雕琢时光一样雕琢自己。

最后的五年,木心一直住在乌镇,安静地像树上的花,甚至连落在院子里的鸟,他都不愿意惊扰。一个人在靠窗的房子里画画、写作,做衣服。

人,真正的高贵是来自骨子里的教养。

有一次,陈丹青帮着木心收拾旧物,无意翻到了木心19岁时参加“元旦画展”时的一张照片。陈丹青把照片拿给木心看,木心认出是自己,先是以调皮的口吻开玩笑:“嚯,这小伙当年可是神气得很呐,样貌也不差,帅气!”看着看着,突然就用手遮住脸,转过头,痛哭起来。

往事就是这样,到了回忆的时候,真实得像假的一样。木心面对往事,他说:我倒并不悲伤,只是想放声大哭一场。陈丹青说:“他大半生居然没有见过自己十九岁的照片。这是我唯一一次看到他真的哭起来,不可遏制地哭起来。”

2011年的寒冬,木心被送到重症病房,陈丹青一直陪着他。可是那时的木心已经失去意识,完全不认识陈丹青了。陈丹青不回家,深夜就住在医院陪着木心, 凌晨两点多的时候,老人家声音虚弱,开始不断说胡话。陈丹青弯下腰仔细去听,听了半天什么也没听清:“老师,您有什么想说的吗?”木心嘴唇微颤,想说什么,却什么也说不出来。过了一会儿,木心突然张开眼,紧紧拉住陈丹青的手,清楚地喊出了七个字:“叫他们不要抓我!”陈丹青跪坐在老师身旁,牢牢握住他的手,像哄孩子似的哄着他:“不要怕,老师,没有人会来抓你的。”木心像是听懂了陈丹青的话,永远闭上了眼睛。陈丹青看眼泪止不住流了下来。

陈丹青说:“这就是他的句号,全部加起来,是他的一生。”40多年,木心一直节制着自己的苦难记忆,他在心里埋得很深,不与任何人提起。但是,到了自己完全无意识时,这些记忆全部涌了上来,变成了他最后的告别。12月24日,伴着莫扎特与巴赫的钢琴曲,穿着黑色呢子大衣、戴着格子围巾的木心躺在鲜花中,与这个世界告别。

陈丹青说:“先生一辈子不落俗套,他要以‘木心的范儿’高贵地离开。”木心一直没有下葬,他的骨灰盒,安静地摆放在“晚晴小筑”他的卧室里。路过的每一个人,透过窗子,仿佛依然可以看到那个穿着大衣、戴着礼帽,无比体面、无比尊贵的人。

木心曾说过,如果将来自己的墓志铭上要写点什么,他希望这样写:“即使到此为止,我与人类已是交浅言深。”

在这个世界上,真的很难得有一位渺小的伟人,在肮脏的世界上,干净地活了几十年。木心就是薄情人世上的一束光,总会在黑暗处将你点亮。

【责任编辑:彩虹】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号