源自立冬的寒衣节背后是一个时代的悲情

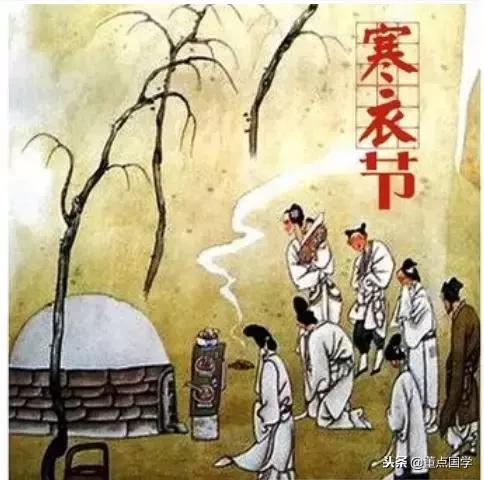

今年立冬在农历九月三十,立冬第二天农历十月初一是寒衣节,又叫祭祖节、冥阴节。

寒衣节是我国重要的扫墓祭祖日,和清明节以及七月十五的中元节一起并称中国三大“鬼节”,人们在这天要给先人扫墓,焚烧用纸做成衣服,让先人在冬天有衣服御寒。

源自立冬的寒衣节背后是一个时代的悲情

给先人烧纸衣的寒衣节习俗大约形成于唐宋之交。更早的时候人们是用真实的物品去祭奠先人的,祭奠的钱币都是当时的流通货币,衣服也是真衣服。魏晋南北朝时才逐步出现纸祭品。

祭奠物品用不用纸,这首先是由造纸术的发明及其普及程度决定的。

公元105年时,东汉的蔡伦改造了西汉时用蚕丝残絮制造丝絮薄片的技术,发明了造纸术。

造纸术推广后,在魏晋南北朝时期,民间开始用纸做成纸钱来祭奠逝者,但这时的纸钱可能并不是用来烧的,而是用来埋葬、抛撒或者悬挂。

唐朝以后,手工造纸进入全盛期,纸钱才盛行起来,纸钱祭奠成为通行习俗,并出现焚烧纸钱的记载。唐代封演的《封氏闻见记·纸钱》里有:“古埋帛,今纸钱则皆烧之。”至于唐诗中提到烧纸钱就更多了。

源自立冬的寒衣节背后是一个时代的悲情

到了北宋,才有史料明确记载用纸做成衣物烧给先人。宋朝的《东京梦华录》记载,北宋时,东京汴梁在九月“下旬即卖冥衣、靴鞋、席帽、衣段,以十月朔日烧献故也。”十月朔日就是十月初一,寒衣节在宋朝成为节日。

十月初一烧寒衣是北宋出现的习俗,但寒衣节的渊源可以追溯到先秦时的立冬习俗。先秦时,在立冬这天,天子要换下秋衣穿冬衣,还要给群臣赏赐冬衣。

西晋崔豹的《古今注》记载:“汉文帝以立冬日赐宫侍承恩者及百官披袄子。”“披袄子”是古代的一种冬天穿的礼服,“多以五色绣罗为之,或以锦为之。”

赐冬衣的习俗在北宋时被改了时间,从立冬日赐衣改成在十月初一赐衣。

北宋《东京梦华录》中说:“十月一日,宰臣已下受衣著锦袄三日。”

北宋吕希哲的《岁时杂记》也记载:“十月朔,京师将校禁卫以上,并赐锦袍。”

十月初一朝廷赐袍之后,无论天气寒暖,臣僚都要穿上新赐的锦袍,而且要穿三天或五天。

上有所好,下必效之,天子在这天授衣,官员也会在这一天给下属授衣,民间也在这一天将做好的棉衣拿出来穿,所以这天也称授衣节。

活着的人穿上了新冬衣,怎么能忘了逝去的先人呢?在这天给逝去的先人送寒衣是顺理成章的事情。

不过这看起来顺理成章的烧寒衣,如果缺少了唐朝一个习俗的催化,恐怕未必会成为如此重要的祭祀节日。

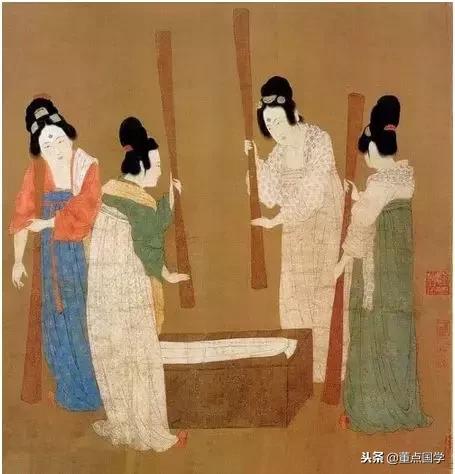

在古代,人们一般需要自己制作衣物。《诗经·七月》记载:“九月授衣”,授衣是缝制衣服,农历九月农忙过后,妇女们就要开始制作冬衣,这样在农历十月立冬前后才有冬衣可穿。

历代的百姓都要做寒衣,但在唐朝时,妇女做寒衣却成为了独具文化含义的民间传统,这和唐朝的兵制和连年战乱有关。

唐代男子服兵役时间很长,有记载“凡民年二十为兵,六十而免”。在安史之乱前,士兵每年还有探亲假期,安史之乱后,藩镇割据,战祸连绵,士兵常年征战不得还家。 杜甫的《兵车行》写到:这是当时的真实故事。

唐朝兵制有很长一段时间实行府兵制,士兵的衣被等生活用品都需要自己置备,官府不给统一分配,所以,每到秋天,妇女都要抓紧时间给在远方戍边的亲人做寒衣,做好的寒衣在十月前后由官府统一安排送往边疆。

唐朝有非常多诗歌都写到做寒衣,象“长安一片月,万户捣衣声”“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧”,唐诗里出现的“寒砧”和“捣衣”这些词,基本上都是特指秋天给戍边的亲人做寒衣。

明朝之前,棉花还没在中国大幅推广种植,人们用丝或葛麻织布,丝只有富贵人家才能穿,普通人穿的是葛麻,葛麻布料粗硬,人们把布织好后,要放在大石板上用杵捶得柔软平整后再缝制成衣,叫“捣衣”。捣衣用的大石板,被诗人称为“寒砧”。

源自立冬的寒衣节背后是一个时代的悲情

捣衣不需要光线太好,所以妇女们一般都在晚上借月光捣衣,时间安排更有效率。月光下,捣衣的妇人捣的每一捶都捶进了离人的思念和牵挂。秋天的捣衣声是当时人们的集体记忆,被反复写入诗中。

“寒砧”和“捣衣”在唐诗宋词里被诗人写成了寄托思念和闺情的文化语码,这是以唐朝无数家庭母子分离,夫妻不得团聚的社会现实为背景的。

但是这满载离人相思的寒衣做成后,却不知征人能否收到穿上。

晚唐女诗人陈玉兰的一首《寄夫》诗写到。

但比起蜗牛的官府快递服务来说,更残酷的是衣到人亡。

对寒夜捣衣的妻子们来说,“愿身莫著裹尸归,愿妾不死长送衣”是她们无奈的愿望。

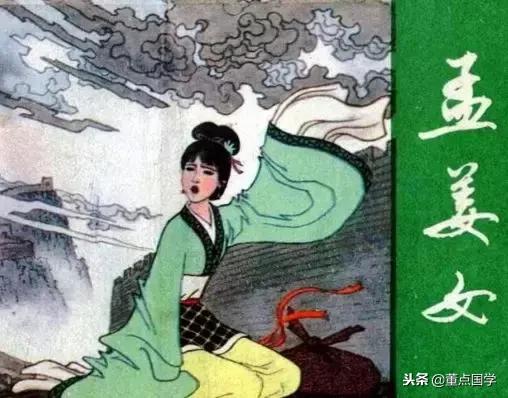

在唐朝,民间送寒衣的故事太多,悲哀的故事也太多,在集体意识下,唐朝人加工改造了孟姜女哭长城的故事。孟姜女哭长城的故事从春秋时期就开始流传,历代一直在加工改造,其中孟姜女千里送寒衣的情节是在唐朝加工进去的,唐朝之前的故事里并没有这个情节。

源自立冬的寒衣节背后是一个时代的悲情

通过这种加工改造,孟姜女成了唐朝无数捣衣思妇的代表,孟姜女失夫的故事也是无数唐朝女子的人生故事。这让人想起清朝袁枚的《马嵬》诗。

烧寒衣的习俗应该在唐朝就已经出现,最初可能是寒衣做好,却传来亲人死讯,便焚烧做好的寒衣祭奠亲人,逐步发展成为在这个家家户户捣寒衣寄边人的时节里,焚烧纸衣送先人。最后在北宋发展成型,成了固定的寒衣节。

这寒衣节的背后,凝聚的是一个时代的悲情。

原文链接:https://www.toutiao.com/a6620954170402800135/

【责任编辑:尧日】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号