解读中国文人的醉吟文化

在中国,文人总是特立独行的一群,智商和普通人没多大区别,但吃喝拉撒却都透着一股神神叨叨的劲头。从古到今,这些人从服用五石散到嗑药、抽大麻,从秦淮河畔泡姑娘到马路上飙车,各有各的玩法,各领各的风骚。而在这千奇百怪的爱好中,如果非要找一个通用的,那恐怕就只有喝酒一样了,中国人相信酒逢知己千杯少,中国文人则相信酒能提升创作能力。

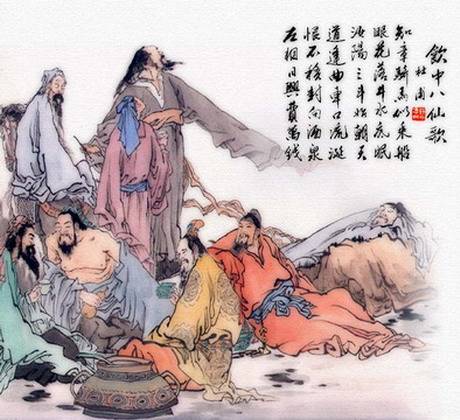

在历代之中,文人饮酒之风最彪悍的当数唐朝,所以才会有李白斗酒诗百篇,才会有张旭喝高了之后写狂草。在那时,喝酒不光是寻找灵感的方式,甚至还是文化成就的指标之一。杜甫曾经写过一首诗叫《饮中八仙歌》,说的就是当时文化界的各位酒仙,里面除了李白、张旭之外,还有贺知章、李适之、苏晋、崔宗之等人,俱是当时的风流人物。这些人每日以饮酒为乐趣,喝得差不多了,有的笑嘻嘻直奔青楼,有的找块干净的墙面写诗,还有一些觉得喝得还不够彪,于是就继续喝,直到喝得自己妈妈都认不得他为止。

基本上,在那个时代里,大多数文人都不会考虑社稷民生,杜甫那样的没有几个。很多人即便是当了大官,也照样爱酒如命。例如前面所说的李适之,当官都当到了左丞相,但是喝酒照样不耽误,白日里上班批文件,晚上回家换件衣服就开喝。按照《旧唐书》的记载,李丞相的酒量是相当可观的,一斗下去面色不红、心不乱跳。至于一斗有多少,我们可以简单换算一下,唐朝一升为594.4毫升,而一斗则有十升,而现在市场上买的瓶装啤酒大多是600毫升左右。也就是说,李丞相连喝十瓶,就跟没事儿人一样。虽然说当时白酒度数超低,但怎么也不会比啤酒差,一斗下去,面不改色,当真算是一条好汉。要是他也长连鬓胡子的话,落草剪径、当个土匪肯定也是把子好手。

【责任编辑:自由人】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号