台湾方面档案解密 西安事变发展脉络需大幅修正(二)

对几个问题的重新审视

在释放蒋介石的过程中,有几个问题,值得我们重新审视。

1.如何看待张学良所说的周恩来到西安后俨然成为了“谋主”?

1936年12月25日早晨,张学良在回答部下的劝阻时说:“周恩来是同意放蒋的,只是杨虎城还犹疑不决,我就去说服虎城”。(《西安事变亲历记》,中国文史出版社,1986年,第73页。)这说明张学良在12月25日上午还在设法说服杨虎城,而周恩来则是同意释放蒋介石的,但材料中没有具体说明周恩来是否同意当天就释放蒋介石。张学良本人后来在《西安事变忏悔录》中提到:他捉住蒋介石后,电请周恩来到西安,而“周到此时,俨然为西安之谋主矣”;并且“因蒋公离陕问题,良同杨虎城发生歧见”,“在此争论上,良言语急躁,几乎同杨决裂;乃系由周恩来在座解围,劝良小加休息,容他们会议商讨商讨,被周将杨说服”。这也证实是周恩来说服杨虎城同意释放蒋介石的,而且周恩来既然是“谋主”,对于释放蒋介石这么重大的问题,张学良理应告诉周恩来。

2.如何看待杨虎城陪送蒋介石去机场?

在张学良释放蒋介石的当晚,杨虎城曾对部下说:“这样匆匆忙忙地放蒋,张先生事前并没有征得我的同意,而他一定要陪蒋走,更出乎我的意料。我原以为张纵然不对我说,一定会对周恩来先生说明的,及至我和周先生见面的时候,周先生说他事前也毫无所闻”。“我不是不同意放蒋,但不能就这样放啊,没有同周先生和我商量,这还有什么三位一体!”(《西安事变亲历记》,中国文史出版社,1986年,第167页。)可见,杨虎城在陪送蒋介石到机场时,以为张学良已向周恩来说明了,得到了周恩来的同意,从而没有反对。

西安事变时的杨虎城

他之所以有这样的判断,至少是他认为周恩来很可能是同意当天释放蒋介石的,甚至还有可能同意张学良亲送蒋介石。这应该与周恩来对他的说服工作有关。而且,如果没有对周恩来说服工作的充分了解,没有对杨虎城会同意蒋介石当天就走的基本把握,一度计划单独释放蒋介石的张学良,应该是不会贸然拉着杨虎城一起送蒋介石去机场的。另外,杨虎城认为“不能就这样放”,其中的含义是不明确的,可能是“不能当天就放”,可能是“不能无保证地放”,也可能是“不能让张学良亲自陪送”。杨虎城的判断具体是哪儿失误了?西安事变的亲历者申伯纯认为:“杨本不同意无保证的放蒋,更不同意张亲送,但他一向尊重张学良,又不知道周恩来是否同意张亲送蒋走的事,当着蒋介石的面又不好争执,只得和张一起去飞机场送蒋介石。”(西安事变史领导小组:《西安事变简史》,中国文史出版社1986年版,第92-93页)

3.周恩来为何追到机场?

众所周知,周恩来是听了张学良卫队营长孙铭九的报告,才知道张学良要送走蒋介石。据孙铭九回忆:当周恩来得知张学良送蒋介石去机场后,“他拿起衣服边穿边往外走,还催促我说:‘快走!快走!我们去飞机场。’”(《“西安事变”的真相——张学良将军卫队营长孙铭九自述》,江苏文艺出版社,1993年,第143页。)如果张学良是私自释放蒋介石,周恩来只身一人是难以劝阻的,他得知消息后,应该首先尝试和杨虎城等人联系,做出必要的部署,包括指挥邻近部队监视并控制机场、警戒张学良的部队等。但周恩来只是拿了衣服就和孙铭九一起去机场劝阻,应该是他担心张学良到机场后会陪同蒋介石一起飞往南京,认为对于张学良亲送蒋介石这种个人行为,只需要也只有自己亲往才能劝阻,而没有必要做出其他应对的措施。

张杨在榆林视察部队时合影,左起:高桂滋、井岳秀、张学良、杨虎城

显然,从周恩来对此事的反应来看,他赶去机场,不是为了劝阻张学良释放蒋介石,而是为了劝阻张学良亲送蒋介石。周恩来对于此事也有几次论述,都是叹息张学良不该亲送蒋介石,而从来没有责备张学良释放了蒋介石。最具代表性的就是1956年周恩来在纪念西安事变20周年座谈会上的讲话,其中明确指出:“张汉卿亲自送蒋走是个遗憾。我那时听说张送蒋走了,赶紧追到飞机场想再劝阻不要去送,但我到飞机场时,飞机已起飞了。我当时对人说,张汉卿就是看连环套看坏了,他现在不但要‘摆队送天霸’,还要‘负荆请罪’啊!”这就清楚地说明了周恩来当时赶去机场,是为了“再劝阻不要去送”。显然,当时周恩来已经劝阻过张学良不要亲送蒋介石,也就是说,周恩来此前已经知道张学良要释放蒋介石,只是劝阻张学良不要亲送而已。

4.怎么看待西安事变的重要知情者端纳直言是周恩来解救了蒋介石?

西安事变时,澳大利亚人端纳作为宋美龄和蒋介石的私人顾问,在西安参与了多次谈判,并和蒋介石一起坐飞机离开西安,是一位重要的知情者。1945年,端纳在菲律宾对记者的谈话中说:周恩来起了在张、杨间的调解者的作用,挽救了这可怕的局面。端纳还认为,实际上是周恩来使蒋介石得以安全离开,否则就不是这个结果,也可能事情将向另一个方向发展。“周恩来……实际上是一九三六年西安事变中的最关键人物,是他把蒋将军从绑架中解救出来的。”([美国]《纽约时报》1945年2月28日)这充分说明了周恩来在释放蒋介石一事上的作用,他不仅是知情者,甚至是极为重要的决策者。

可见,这些有关资料和台湾所披露的两份日记是相互契合的,只是我们长期以来忽视了其中的线索。

1935年秋,张学良率东北军入驻陕甘。杨虎城希望与张学良联合抗日,下令礼待东北军。图为张学良(前右)入陕时杨虎城(前左)前往机场迎候,一起步出候机室

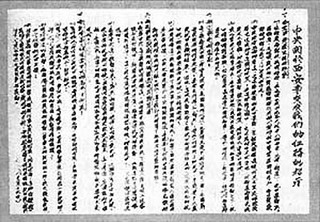

1936年12月19日中共中央关于和平解决西安事变的指示

事后我党对释放蒋介石问题的态度

既然历史如此,为何长期没有为人所知?这与我党对释放蒋介石问题的事后态度有着很大的关系。

12月25日当天,周恩来在给中央的电报中就认为:“故蒋走张去虽有缺憾,但大体是转好的”。毛泽东也在当天的一封电报中指出:“昨晚电恩来,待先决条件履行及局势发展到蒋出后不再动摇才释放。但他们今日已经释放蒋介石,宋子文、张学良、宋美龄今日同机飞洛。依情势看,放蒋是有利的,是否达成有利,当待证实后告。”12月27日,中共中央和中央军委还在给刘少奇的电报中指出:“因形势急迫,没有待到履行停战撤兵之先决条件即于二十五日下午释放蒋介石,张学良送之至洛阳。蒋抵洛后当夜已下令撤兵。”1956年,周恩来还指出:“捉蒋以后再杀是困难的,因为那时就全中国的局势说,杀蒋不如放蒋有利,至于早放晚放关系不大,晚放也可能出别的枝节。”

更饶有趣味的是,1936年12月26日,蒋介石从洛阳回到南京,发表了《对张杨的训词》,诬称西安事变的发生是因“反动派煽惑”和自己防范不周,而其解决是因张、杨在自己的“感召”下“勇于改过”。对此,毛泽东于12月28日发表《关于蒋介石声明的声明》加以驳斥,公布了蒋介石在西安答应实行的六项条件,指出蒋是“因接受西安条件而恢复自由了”,并特别指出:“蒋氏应当记忆,他之所以能够安然离开西安,除西安事变的领导者张杨二将军之外,共产党的调停,实与有力。”言下之意,不辩自明。

早在西安事变期间,对于我党与西安事变关系的问题,我们就很注意把握宣传分寸。1937年1月7日,中共中央对西安事变宣传方针问题,专门发出指示:“西安事变系国民党南京政府的内部问题,本党绝未参与”,“蒋之释放,张之赴京,以及南京政府对此案之处理,本党也认为是南京内部的问题”。即使在成为执政党之后,对于西安事变的宣传仍很慎重。

被迫出国时的杨虎城一家

1986年3月,中央宣传部还特别发出《关于慎重发表有关西安事变材料的通知》,指出:“发表有关西安事变的材料应该非常慎重,要考虑政治后果,要有利于同志间的团结,有利于促进祖国早日统一,有利于张学良将军的安全。对于有争议的人和事,一般暂不涉及;对于涉及重要机密的史料,一定要严格注意内外有别,严防授人口实,授敌以柄。”可见,为了中华民族的团结和张学良的安全等,我们长期以来对西安事变的宣传有所保留。出于这样的考虑,没有论述周恩来在12月25日释放蒋介石一事中的作用,是完全有可能的。因为回避周恩来的作用,就可以突出张学良,有利于张学良的安全;同时还可以维持蒋介石“体面”地回到南京,突出西安事变是国民党的内部问题。

依据前文的历史资料,我们可以得知:张学良释放蒋介石并不是临时的决定,他曾有过单独释放蒋介石的计划,后来在周恩来和蒋介石会谈成功后,得到周恩来的同意和帮助,才释放了蒋介石;周恩来对张学良释放蒋介石是知情的,并提供了关键性帮助,说服了杨虎城,但对张学良亲送蒋介石是不知情的,得知消息后赶往机场劝阻为时已晚。

现在,张学良、宋美龄等处理西安事变的当事人都已逝世,国共两党也因祖国统一的重任而关系大为改善,进行了一系列的沟通协作,如实研究西安事变,弘扬这种为国家利益而放弃党派纷争、不计前嫌的精神,无疑是有裨益的。(作者为中央党史研究室编辑)

西安事变发生后,周恩来等亲赴西安,通过谈判,促成事变和平解决。这是周恩来和叶剑英(中)、秦邦宪(左)在西安的合影

资料:西安事变——1936 年12月 12日 ,张学良、杨虎城在中国西安发动兵谏,逼迫蒋介石抗日的事件。全国人民的抗日运动进入新的高潮,蒋介石的“攘外必先安内”的政策更加不得人心。在西北担负剿共任务的东北军与西北军厌恶内战,力主抗敌,两军领导人张学良、杨虎城等开始与共产党及红军发生联系,初步奠定了三方团结抗日的政治基础。

12月12日凌晨,张学良的卫队进抵蒋介石驻地临潼华清池,与蒋的卫队交火。蒋闻枪声,仓皇越后墙逃走,爬上山坡隐蔽,被张学良的卫队搜索发现后捕获。同时杨虎城部下将留居城中的蒋介石高级党、政、军官员陈诚等10余人拘押。张、杨于12日当即宣布取消“西北剿匪总部”,成立抗日联军西北临时军事委员会,张、杨分任正、副委员长。通电全国提出改组南京国民政府,停止内战,释放救国会领袖及一切政治犯,开放民众爱国运动,保障人民集会、结社自由,实行孙中山遗嘱,召集救国会议等8项主张 。同时致电中共中央 ,要求派代表到西安共商团结抗日大计。

西安事变发生后,南京国民政府中以何应钦为首的亲日派主张进攻西安,借机扩大事态,夺取蒋介石的统治权力,进一步与日本妥协。英、美帝国主义及亲英、美的宋子文、孔祥熙则希望事变和平解决,以维护蒋介石的统治地位和英、美在华利益。宋子文、宋美龄委托英籍顾问端纳飞西安探视情况。16日,何应钦就任“讨逆军”总司令,并相应作了军事部署,派飞机轰炸西安临近地区。

【责任编辑:自由人】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号