郭英剑:离散文学与家国想象

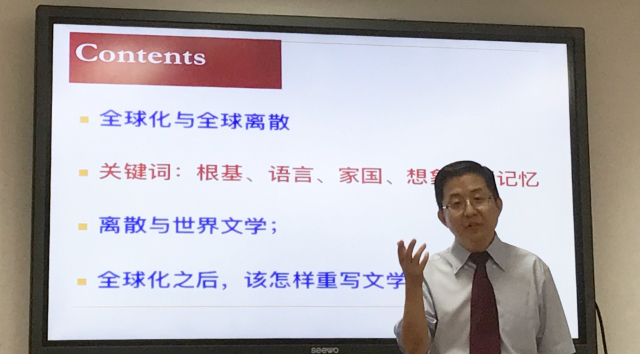

2017年9月21日下午,由北京大学中文系、北京大学比较文学与比较文化研究所主办,北京大学出版社和《比较文学与世界文学》杂志协办的“比较文学与世界文学系列讲座”第三十七讲在中文系举行。本次讲座由中国人民大学郭英剑教授主讲,中文系张辉老师主持,题目为“离散文学与家国想象”。

郭英剑教授是中国人民大学杰出学者特聘教授,中国人民大学外国语学院教授、博士生导师,南京大学英语系博士,宾夕法尼亚大学英语系博士后,哈佛大学英语系高级研究学者。主要从事英美文学、文学翻译、比较文学与高等教育研究。主要著作有:《赛珍珠评论集》《全球化语境下的文学研究》等。有关文学及其理论的主要翻译作品有:《重申解构主义》《创造灵魂的人——多克特罗随笔集》《大瀑布》《全球化与文化》《此时此地——保罗·奥斯特与J. M. 库切书信集》等。

“全球化之后,移民作家的大规模出现,搅乱了世界文学这一池春水”,郭英剑教授在讲座伊始如是说道,以此为引,他首先向在场听众梳理了“离散(diaspora)”一词的相关概念,根据《牛津词典》释义,离散一词最早出现在英语中是在1876年,而作为表示“一种长期的、大规模的从特定国家或地区移居海外”的意义,则是在十九世纪五十年代中期才于英语中广泛使用。学术领域的离散研究也与这一意义密切相联,即“离散”一词代表了一种位移之感,离散人群出于这样或那样的原因远离国土,但只要“家园(homeland)”仍以任何有意义的形式存在于他们的脑海之中,这些人通常就仍有一种回归故土的希望。而所谓离散文学,简言之,其研究对象便是那些远离故土的作家们的作品。此外,郭英剑认为,离散并不是局限于当代的概念,而是古已有之的,它早已发生在希腊人、犹太人、亚美尼亚人和非洲人中,并且离散也有诸多种类,分为因罪流放、殖民活动、劳工服务、贸易行为和文化融合等。

接着,围绕“根基”、“语言”、“家国”和“想象”四个关键词,郭英剑教授对离散文学作了进一步论述。

就“根基”而言,郭英剑教授以哈·金的作品《移民作家》为例,《移民作家》以移居美国多年的俄罗斯作家索尔仁尼琴(Alexander Solzhenitsyn)、出生于加勒比地区特立尼达岛的英国作家V. S. 奈保尔(V. S. Naipaul)、波兰裔英国作家康拉德(Joseph Conrad)、移居美国多年的中国作家林语堂(Lin Yutang)等移民作家为例,细致入微地探讨了涉及到移民作家的各种问题:生存与写作、孤独与乡愁、个体与集体、政治与艺术、回归与抵达等等,而所有这些问题都会指涉到作家的“位置”问题,或者说作家的自我定位与被定位问题。所谓移民,一般来说大都是指从不太发达的国家到较为发达的国家。而移民作家同样要面临最古老的问题,那就是“为谁写作”、“以什么身份写作”、“为哪些人的利益(或者说站在哪些人的立场上)写作”的问题,哈·金曾说:“我曾经把自己视为一位用英语进行创作的中国作家,代表着受压迫的中国人民。但我那时却未曾意识到我自己所选择的立场的复杂性和不可行性。”索尔仁尼琴在接受采访时则表示“我从没有想过要成为一名西方作家……我只为我的祖国而写作。”而林语堂在美国生活了三十多年仍拒绝成为一名美国公民。针对这一现象,哈·金总结说“这个事实意味着,是主题与内容而非语言决定着一本书的命运,事实常常如此”,他认为“作家应该主要通过艺术的渠道进入历史,作家的成功与失败最终是由白纸黑字来决定的”。

由此,便引入到对离散文学“语言”问题的讨论,郭英剑教授以康拉德为例,1899年4月份出版的《家园》杂志刊登了一篇严厉谴责康拉德写作的文章,作者为伊莉莎·奥泽斯科娃(Eliza Orzeszkowa),她主要有三个观点,一是认为康拉德的移民是对自己祖国的遗弃;二是认为用英语写作是一种背叛行为,使用波兰语写作则是一种爱国行为;三是认为康拉德用一种主要的和强势的外国语言写作挣钱,就是把自己降低到了小商小贩的水平,这反过来就使得这个作家的作品对他的祖国的人民来说变得无足轻重了。哈·金对此评论道:“究其实质,这里的指责无疑是一种集体的声音,它要求作家无条件的忠诚于牺牲,但却对其能否在异国土地上生存不管不问。这种声音根本就无视个人的特殊环境。”哈·金认为对于语言的背叛不重要,重要的是“他必须只能忠实于他的艺术”。

就“家园”而言,郭英剑教授认为离散作家往往面临着家园难寻、无国可属的困境,例如索尔仁尼琴回国后反倒显得沉寂和无所适从,因为他身处的俄罗斯早已发生了巨大的变化,而回国后的索尔仁尼琴原先作为祖国代言人的身份也没有了。针对这一现象,哈金认为“家园就是你建立家的地方”,郭英剑认为这是符合逻辑的。

针对“想象”,托妮·莫里森(Toni Morrison)在她的作品《宠儿》(Beloved)中写道:“我能记得的是那些流动在我脑海之外的画面,即使我不去想它,即使我死了,这些我曾经做过的、知道的和看见的画面仍然就在那儿,就在那它所发生的地方”,德里克·沃尔科特(Derek Walcott)曾说“我没有国家(nation)只有想象(imagination)”。

最后,郭英剑教授认为,或许我们应当“重写”一部文学史,给予那些华裔作家、华文作家以及其他多元文化背景的作家以更多关注。

郭英剑教授的演讲引起了听讲者广泛的思考和讨论,听讲者还就公共领域、比较文学与世界文学的发展前景以及第二代华裔作家身份确认等问题与郭英剑教授进行了进一步的讨论,讲座在热烈的问答中落下帷幕。

【责任编辑:霖霖】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号