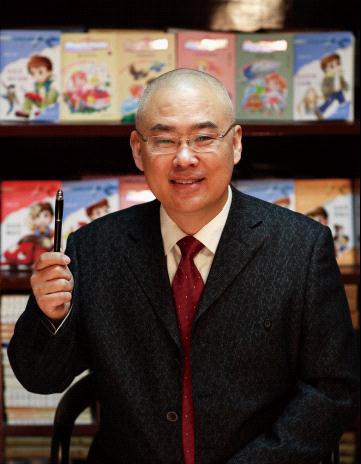

郑渊洁:阅读让我在超现实的想象里,保留孩子般的好奇心

郑渊洁笔下创作出来的那些角色,陪伴了许多人的童年时代。在二十多年过去后的今天,提到郑渊洁,很多人首先想到的是那惊人的作品数量。

“郑渊洁是一个怎样的人?”对这个问题,郑渊洁的儿子郑亚旗是这样回答的——

“很多采访问我,一提到老郑第一反应是什么。我的反应其实是‘勤奋’两个字。从我有记忆开始,一睁眼的第一画面大部分都是郑渊洁坐在书桌前写作。直到我二十几岁时有一次和他出差住在同一个房间,早上5点醒来,看到他已经坐在桌前开始写博客。我瞬间感觉穿越了。”

的确,即使是当年幼小的读者,也会在每个月买到《童话大王》的时候感叹“这个叔叔能写这么多字!”然后扔下待写的作业,开始全心全意地沉浸在阅读里,那感觉就好像饥饿了很长时间终于吃到了一餐美味。班里订这本杂志的同学不少,大家经常会聚在一起讨论里面的有趣情节,还会猜测故事的发展方向;似乎每一个人都能在故事里找到最喜欢的,属于自己的那个角色。

郑渊洁一个人写一本月刊——《童话大王》写了32年。32年来,他坚持每天早晨4点半起床写作到6点半,他的恒心和耐力实在让人钦佩。

《五个苹果折腾地球》《魔方大厦》这样洋溢着无穷想象力的优秀作品,无疑是出自一个好奇而有个性的灵魂。用今天的话讲,如此的脑洞清奇,到底是基于怎样的生活认知和底蕴?

在我们这些从小读皮皮鲁和鲁西西的80后读者看来,他才是真正懂得儿童,尊重儿童独立之性格的作家。在我们读书的那个年代,郑渊洁是特立独行的;在几乎所有作家都把“说教”作为写作儿童文学的目的时,他却真正做到了从孩子的视野平行出发,去观察和理解这个世界。他自己说“永远站在鸡蛋的一边”,从来不会反对孩子们(也从来不曾支持学校)。也许有人觉得这不是一个理性的态度,但作为小读者,当年的我们的确感动于这样的立场,并且深受他观点的影响。

记得那个时候在班级里,大家是按照成绩来排座次的。班主任对于那些所谓的“后进生”出言讽刺甚至偶尔施以体罚,小朋友以致家长都不敢有半句怨言;在学校里,老师就是绝对的权威掌握者。但郑渊洁却很鲜明地说:学校和教育都不应该是这样的,这不正常,这不健康。

在多数中国人还不知道什么是亲子之间的“人性关怀”的年代,郑渊洁对家庭教育已有鲜明的看法。大多数家长在自己的人生中庸庸碌碌,在工作岗位上消极怠工,从不追求改变和进取,却要求孩子勤奋、上进、聪慧,考高分上名校赚高薪,满足他们所有的期望,甚至不问孩子是否快乐。也极少有人能像郑渊洁那样说到做到,真诚地、力所能及地鼓励孩子去做想做的事情,给予充分的尊重和支持——在自己的孩子面前,在别人的孩子(小读者)面前,郑渊洁树立的是一种和谐一致的形象,这很难得。

“自己小时候就看皮皮鲁,现在给孩子看,真好,感谢郑老师”,“小时候妈妈给我订了好多童话大王,至今都记得里面很多精彩的情节,现在自己当妈妈了,也要给宝宝读您的故事,谢谢您带给我们的美好时光”……经常可以在郑渊洁的微博看到这样的留言。

两代人共享皮皮鲁,阅读也有天伦之乐。这或许也是郑渊洁,那个陪伴了我们整个童年的作者想要告诉我们的:因为阅读,他“在超现实的想象里,保持孩子般的好奇心”。

【责任编辑:霖霖】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号