李文俊:无悔艰辛翻译路

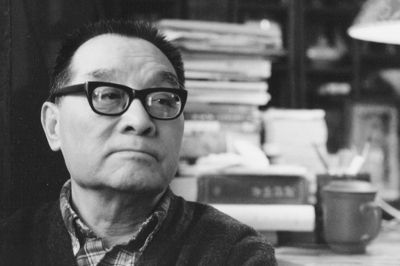

李文俊

在回顾自己的翻译道路时,中国社会科学院荣誉学部委员李文俊曾说:“我并非天资聪颖的人,只能凭着自己的执着与坚韧,走我的羊肠小道,进入的也只是‘窄门’。总的说来是企盼寻求的多,真正到手的少。但我已心满意足。本来,世上就是‘人生短,艺术长’。”

对他来说,翻译道路就是没有尽头的“寻找与寻见”之旅。几十年的时光中,他在寻找的路上艰苦跋涉,踏过荆棘,也采集过花与果。

苦译福克纳

诺贝尔文学奖得主威廉·福克纳是美国现代最重要的小说家之一,其主要作品艰深难懂又充满魅力。

在中国,一提福克纳,人们很自然地想到李文俊。除了翻译福克纳的作品,他还写了《福克纳评传》,编了《福克纳的神话》。这些工作耗费了李文俊多年心血,甚至令他一度生命垂危。但他丝毫不后悔。

1979年,李文俊应中国社会科学院外国文学研究所之邀,编了一本《福克纳评论集》。编完之后,鉴于福克纳的著作基本上没有中译本的情况,他立下心愿,自己至少要译一两种福克纳的代表作品。

1980年2月,他动手翻译《喧哗与骚动》。在翻译过程中,他写信向钱锺书先生请教所遇到的问题。钱锺书先生在复信中带着几分调侃地鼓励道:“翻译(福克纳)恐怕吃力不讨好。你的勇气和耐心值得上帝保佑。”

1984年,他翻译的《喧哗与骚动》中译本出版。近30年后,重译该书的翻译家方柏林对他的工作充满了感谢与敬意,用“出神入化”来称道他的译文。方柏林说,回头再去翻看李文俊的译本,常生出“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的感慨。

《押沙龙,押沙龙!》是福克纳最复杂、深奥又最具史诗风格的一部作品,该作品的难译程度也位居福克纳全部作品之冠。而李文俊于1995年1月踏上攀登这座高峰的征途时,已65岁。翻译这部不到30万字的书,硬是花去了李文俊三年时光:每天仅能译出几百字,一词一句都常让他“深受折磨”。翻译的艰辛令他突发心肌梗塞,医院先后5次发出病危通知。1998年2月9日,译完该作品时,他长长叹了一口气:“总算是完成了,我对得起这位大师了。”

译完《押沙龙,押沙龙!》,他曾下决心,今后再也不钻这座自找的围城了。而2004年,他再次“闯入”围城,译出了《福克纳随笔》。

李文俊认为,对福克纳的研究与翻译都会继续下去,后来者居上是必然的。他说:“对原著理解深入的学者,肯定能比我译得好,肯定有人将会超过我。”

与作家的心灵对话

李文俊对翻译的情愫,可追溯到中学时代。在高中时代,他与同学蔡慧、陈松雪合译了一部长篇小说《最后的边疆》。该书出版时,他是复旦大学新闻系二年级的学生。大学时,他们三人又合译了《没有被征服的人》。这两部书也是他翻译生涯的开端。

1953年4月,他从《人民文学》调入《译文》(《世界文学》的前身)筹备处。数十年中,他见证了这份刊物的创办、发展和更名,还曾担任《世界文学》主编。由于工作原因,他接触到了众多翻译名家。在工作中,他注意从译者当中学习,从来稿当中学习,在审稿、校稿的过程中,从不同译者那里学习语言驾驭能力。

大连外国语大学英语学院副教授王春曾以“李文俊文学翻译研究”为题完成博士论文。这部论文的附录部分,收录了李文俊1980年以来的主要著译作品。出现在该目录中的作家阵容十分壮观。

李文俊翻译过众多作家的作品,有奥地利小说家卡夫卡,有英国女作家简·奥斯丁和美国女作家卡森·麦卡勒斯,也有诺贝尔文学奖得主托马斯·艾略特、欧内斯特·海明威和艾丽丝·门罗,还有儿童文学作家、《小公主》和《小爵爷》等书的作者弗朗西丝·伯内特等人。而范围如此之广的译作,许多都是他重病之后以病弱之躯完成的。

2005年,他与老同学蔡慧联手合译的简·奥斯丁的《爱玛》出版。这部小说所昭示的似乎是铭刻在古希腊德尔斐神庙门廊上的那句名言:“认识你自己”。李文俊说,认识自己,认识周围的人,这是人所面临的最重大问题之一。举起“爱玛”这面镜子照自己,提醒自己“人要有自知之明”,仍不失其意义。

李文俊先后获得中美文学交流奖、翻译文化终身成就奖等奖项。但他并不以获得各种奖项和赞誉为傲。他认为,自己不过是老老实实工作。能够挑战一座座高峰,为后来者铺路,使更多读者通过译文这座桥梁与作家心灵对话,让他无怨无悔又乐在其中。

【责任编辑:霖霖】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号