西川:作为诗人的阿巴斯

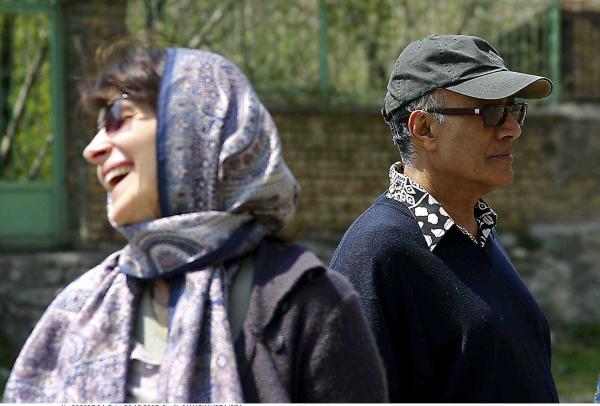

伊朗著名导演阿巴斯·基阿鲁斯达米(Abbas Kiarostami)7月4日因癌症在巴黎去世,享年76岁。实际上,阿巴斯也是位诗人,似乎只写短诗。这表现出阿巴斯对待诗歌写作的克制,甚至是谦逊。在诗人西川眼中,导演阿巴斯写诗这件事,是顺理成章的。

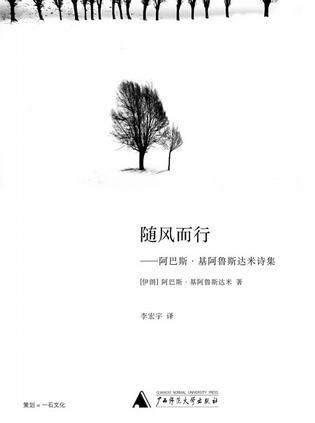

阿巴斯·基阿鲁斯达米似乎只写短诗,比中国古代的五言绝句、七言绝句还要短,短得像日本俳句。但据阿巴斯诗歌英文译本的两位译者阿赫玛德·卡利米——哈喀克和迈克·毕尔德说,即使俳句也难见阿巴斯诗歌的活跃与加速度。我想在阿巴斯诗歌与日本俳句之间还有一个不同,那就是,日本俳句是诗人在悟性的参与下,从时间中的自然与生活里截取诗意,而阿巴斯通过他顿悟般的捕捉,赋予生活以诗意或反诗意。也许“诗意”不是一个准确的词,应该叫“滋味”。

在伊朗诗歌的历史上出现过一些大师级的人物。鲁达基、菲尔多西、内扎米、欧玛·海亚姆、萨迪、哈菲兹的著作中国都有翻译。他们的作品,要么处理历史,要么表达训诫,要么是飘逸的抒情,要么是令人叫绝的哲理。但阿巴斯为他的诗歌罩染上了一层厚厚的关怀,并从这种关怀进入了生存的奥秘。这令人想到他的整个生存背景、文化背景。

阿巴斯的诗歌处理的基本上是单一场景,其微小的诗歌形式所面对的世界个别地说来也是微小的。他关心贫穷的孩子、分娩的妇女、稻草人、怀孕的奶牛、狗、蜘蛛和蜘蛛网、白得彻底的雪、脚印和嘶嘶响的开水壶。阿巴斯所关心的,既不是我们常见的我需要一个什么样的世界的问题,也不是世界需要一个什么样的我的问题。他的世界,基本上,除了劳作的人们就是自然。在他的世界中他隐去了自己,可能正是因此,这世界才为阿巴斯所占据。

春风不识字

却翻作业本

孩子趴在小手上

睡得香……

头两行在中文古诗里有类似的表达:“清风不识字,何故乱翻书?”但后两行是典型的阿巴斯式的意象。由于孩子“睡得香”,使得前面提到的关于“识字”的问题成了一件大事。但是大事并没有显示出大事的样子。大事又是小事。淡淡的,淡到连戏剧性都没有。

在阿巴斯兴致勃勃地近距离观察这个神秘世界的时候,他保持了他的幽默感。由于阿巴斯诗歌基本上是单一场景、单一线条的,因此他在写作中所要冒的风险之一便是单调。但他的幽默感挽救了其诗歌可能呈现出来的单调感。他看到候诊室里静静坐着的五个大肚婆,使用他的诗笔把她们记录下来;他看到黑压压的出殡队伍路过柿子树时,一个小孩子无所顾忌地盯着树上的柿子,心早已飞离了死亡的现场,他就把小孩子记录下来;他看到蜘蛛在樱桃树和桑树之间拉出富于秩序和威严的网,就想到蜘蛛一定会对自己的工作感到满意,他便写下了“蜘蛛满意地打量着它的手艺”这样的诗句。于是本来一个到处是艰辛劳作的世界,在阿巴斯的幽默感的催化下,变得可以接受了,甚至变得有趣、美妙起来。

由于阿巴斯在观察时兴致勃勃,观察有时便成为一种持续行为。他会持续地写到雪,写到孕妇,写到稻草人,写到孩子,写到让他越想越不明白的事。这使人联想到一些画家的工作。他们反反复复摹画同一个景物,仿佛最终可以用自己的画笔将景物捕获,而且不是捕获事物的单一截面,而是捕获那充满丰富性的整体。在这样的工作中,自然而然地包含了艺术家对于所摹画事物的信赖。看得出,阿巴斯也持有这样的信赖。他持续书写的结果,就是使不同的几首小诗构成了“一首”稍长一些的诗,我们或者也可以称之为“小组诗”。不过,阿巴斯始终使用极短诗的形式,以免观察的惊喜被稀释掉。

阿巴斯的观察首先是视觉的。他会在一瞬间把事物的可感性逼到极限。而且在这种状态下,他的观察没有任何恍惚,而是出奇的准确。有时为了加强准确性,他还把数字引入诗中,例如:“一千三百岁的/古寺庙里/时钟/差七分七点”。“一千三百岁”是模糊的历史,也许有根据,也许没根据,而“差七分七点”是人们当下的准确的存在。这种准确性推开了语言的一切装饰。阿巴斯对数字的着迷有时会延伸到计算:“一百个苹果/十个有虫/每条虫/分十个”。我可以肯定地说,在这里,阿巴斯运用了他对世界的爱。他把我们对事物的感觉颠倒过来再说一遍的时候,作为诗人的阿巴斯就诞生了。

视觉的阿巴斯同时又是哲学的阿巴斯。但我们在这里所说的“哲学”是东方哲学,也许说“智慧”更恰当一些。一个人越能够清晰地看到他的世界,他对世界的疑问也许就更深。

阿巴斯越想越不明白的事一直延续到真相的痛苦、对死亡的恐惧,以及银河为什么离我们那样远。他从观察开始,疑问是观察的必然指向。他一直问到了这个世界上最根本的问题。阿巴斯并不假装对这些问题怀揣答案。这是人类智慧也不能解释的问题,但问出这些问题,就是智慧。从这样一个角度看,阿巴斯写出的不是小诗。诗虽短小,但它们的指向却是巨大的。

【责任编辑:尧日】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号