盛中国:大多数孩子成不了朗朗 但音乐让他们终身受益

一首如泣如诉的小提琴曲《梁祝》让他蜚声国际,同时也让更多的中国人熟知了他,甚至被人们称之为“中国的梅纽因”。他,就是著名小提琴家盛中国。

日前,这位乐坛传奇人物在其住所接受了光明网记者的专访。乌黑卷发、金色长裤、皮肤红润,全然不像已年过七十的老者。

专访期间,他一直把小提琴放于胸前,并不时抚摸一下琴弦。他笑着说,这样可以顺带练习一下指法,两不耽误。

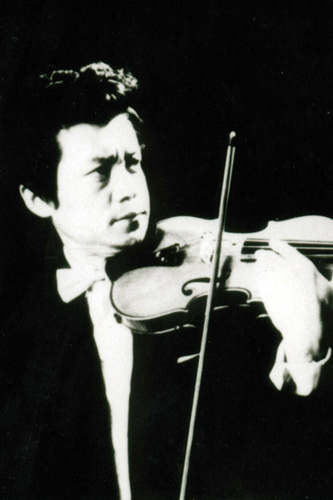

盛中国为观众深情演绎小提琴协奏曲《梁祝》

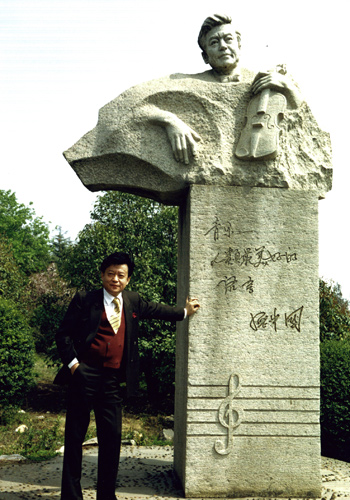

年过七十的盛中国潇洒依旧

童年时光:我是一个没有童年的人

盛中国与新中国共命运。中苏友好时他赴苏留学,“文革”年代他遭遇迫害。他说,留学为其艺术生涯奠定了坚实基础,“文革”让他成长为一个有力量的人。盛中国生活在一个音乐大家庭。1941年,他生于战时陪都重庆,父亲盛雪是中国著名小提琴教授,母亲朱冰从事声乐工作,他们一共养育了11个孩子,其中有9个拉小提琴。在这11个孩子中,盛中国排行老大。

童年时的盛中国正在刻苦练琴

盛中国5岁随父学琴,9岁名扬全国……他说,他是个没有幸福快乐童年的人,是小提琴给了他另一个世界。在他看来,他与小提琴结缘是顺理成章的事。

盛中国说,父母曾就读于秦门关国立音乐学校,那里曾被称为中国学习西洋古典音乐的摇篮。而为了照顾刚刚出生的盛中国,当时仍在上学的母亲辍学了。

虽然生活拮据,但盛中国总能给家里带来笑声,他用筷子表演的小提琴“独奏”,成了父母的同学到访时的压轴节目。

三岁时,母亲看到儿子对音乐的迷恋,送给了他一份特殊的礼物,这是一把用烧火的劈柴做成的实心小提琴,而琴弦就是纳鞋底的麻绳。

“母亲是大家闺秀,以前从未动过刀子剪子,所以她在做琴时经常会伤到手,于是就在这把小提琴上留下了斑斑血迹。”

虽然只有琴的形状,拉不出琴的声音,但这让年幼的盛中国的表演更来劲了。

5岁时,盛中国开始跟随父亲盛雪学习小提琴。俗话说,冬练三九,夏练三伏。这也是盛中国儿时的真实写照。

盛中国的童年时代几乎每天都以小提琴为伴。寒冬时节,他会戴上母亲织的棉线手套。盛夏时节,他就点起了当地的土蚊香。

一年365天,除了大年三十晚上和大年初一早上,他基本都在练琴。他说,不能超过24小时不练琴,否则就生疏了。

作为长子,父亲对他的要求极为严格,甚至会对他进行体罚,而父亲的严格和“暴脾气”也充分激发了他的潜力。

为了避免体罚,他学会了如何巧妙记谱;为了多练一会琴,他把时钟往回拨了15分钟。他说,如今他对父亲当年对他的体罚,不仅没有记恨反而有些感谢。

盛中国总是沉浸在音乐的世界里,而在听一首小提琴独奏曲时,他可能会热泪盈眶。他说自己是个没有童年的人,但他有一个自己的世界,虽然这个世界可能是封闭的。

他喜欢抬头看云,然后发挥自己的想象力。他甚至经常把脸贴在琴上,轻蹭上面的纹路,与琴“诉说”心声。

“我就觉得,我们的命运是在一起的,谁也离不了谁。”在盛中国的童年,这个画面经常出现。他说,他就像一名骑手,在比赛前用脸贴着爱驹的脸。

由于父亲工作变动,他们经常搬家。后来,全家离开重庆搬到了武汉。在这里,盛中国迎来了第一次成功。

9岁生日当天,他受邀来到武汉人民广播电台录制一个小时的独奏节目。一大早,他就穿上崭新的学生装,牵着父亲的手从汉口坐摆渡来到了武昌。

原本一个小时的录音,整整录了四个小时,在这期间父子俩一口水都没喝。当他的乐曲通过留声机中播放出来时,他瞬间感动了,并有一种莫名的成就感。

通过广播,盛中国的琴声传遍全国各地,他也获得了“天才琴童”的美誉,信件像雪片一样从各地飞来。

1950年10月,抗美援朝战争开始。当盛中国带着他的小提琴来到志愿军的病房,原本气氛压抑的病房瞬时充满笑声。

看到他的琴声让伤员们暂时忘掉了病痛,盛中国认识到了音乐的力量:很严肃、很有分量、能给别人带来好处。这也就成为他更加发奋练琴的动力。

苏联留学:刘诗昆做的咕咾肉很好吃

1954年,12岁的盛中国以优异的成绩考入中央音乐学院附中。

“入学考试时,我演奏的是门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》,是中央音乐学院学生毕业时演奏的曲子,所以我得了‘超第一名’。”

虽然身为附中学生,但盛中国的外事活动特别多。而由于音乐水平高等原因,他还享受着特殊待遇:单独的琴房、进口的琴弦和高标准的伙食。

在学校,在该校任教的父亲仍是他的主课老师。此外,他还被来校教学的前苏联专家选中,担任示范教学的样板,而在台下听课的却是来自全国各地的小提琴泰斗级人物。

由于事务繁忙,附中期间盛中国被破例免修文化课。他说,自己不仅在初中时没上过文化课,在小学时也只上了短短一年,而且是小学三年级,但在那一年中他不仅加入了少先队,还当上了小队长和中队长。

“你可以说我有文化,也可以说我没文化。”盛中国认为,文化不是认知,文化是要学会做人,建立文化观、人生观。

其实,在父亲的教诲下盛中国一直在学文化,而且广泛涉猎汲取各家之精华。他不仅看完了中国古典名著《古文观止》,还拜读了海涅、拜伦、普希金等海外名家的著作。

“父亲教育我要一手伸向西洋,一手高高托起中华文化。”他说,父亲盛雪十分推崇中国文化,并告诫他不能忘记祖宗,不能做“洋奴”。

盛中国把父亲的教诲延续至今。如今,他的音乐会无论办到哪里,他都会演奏一首中国曲目。他说他是中国人,弘扬中国文化是他的本分。

附中生活不仅让他学到了知识,还让他结识了如今的挚友刘诗昆,而留苏和“文革”更让俩人的友谊根深蒂固。

盛中国与刘诗昆举办“双雄”音乐会

1960年,18岁的盛中国赴苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学,那里被称为“世界音乐的最高学府”,盛中国师从著名小提琴大师列·柯岗。

出国前,盛中国领到了两套西装和一件大衣,但他对于衣服的款式并不满意。他说,那些衣服非常不时尚,肥肥大大,显不出体型,穿着就像变魔术的。

于是出国没多久,他就用省吃俭用省下的钱拿去修改衣服,用他的话说就是:“裤子变瘦了,衣服也掐腰了”。

他说,改衣并不是自己讲吃讲穿,而是一个艺术家的眼光,“这个职业已经教会你这种东西了,你就不能容忍这种不美的东西。”

盛中国把留学生活安排得满满当当。每天除了上午要练琴外,下午则常去电影院、歌剧院、音乐厅。他说,卓别林电影全集他就是在那个时候看完的。

在异国他乡,盛中国像海绵一样吸收着各家之长,并感受着中西方文化的强烈碰撞。他说,他留学主要不是为了学琴,而是去开阔艺术视野,他从电影、歌剧、交响乐等艺术中博采众长。

“有两年,我和刘诗昆天天在一起,一起听音乐会,一起聊音乐聊艺术……刘诗昆是大才子,我们是英雄惜英雄。”

而在留学生宿舍,他俩还是出了名的大厨,盛中国能做北京烤鸭,刘诗昆能做咕咾肉,而为了炒好菜,盛中国的炒菜锅就有一大摞。

中苏关系破裂后,盛中国回到了祖国。将近四年的留学生涯,为盛中国的艺术发展奠定了一个坚实的基础,从此,他的艺术不仅是中国的,更是放眼世界、放眼人类的了。

湖北荆门盛中国的雕像上写道:音乐——人类最美好的语言

“文革”是我最闪光最有力量的年代

回国后,盛中国进入中央音乐学院任教。在这短短一年的教师生涯中,让他记忆最深的却是一个满脸麻子、脏得不能再脏的农民。

1964年,盛中国参加了一次社会主义教育运动,在北京通州一个名叫红星人民公社的地方,他借住在贫下中农张宝志家。

期间,他喝过掉过苍蝇的棒渣粥,睡过尿盆就在脑头的土炕。“当时我就想,我是国家付出高额代价留学回来的人,越是艰苦我越不能退缩。”

一天晚上,盛中国闻到了久违的香味,原来是张宝志给他端来了一碗挂面。“别小看这碗挂面,在那个年代,它就相当于现在的鱼翅了!”

而在这碗挂面下面,张宝志说,他还给盛中国藏了几个鸡蛋。看到这碗热腾腾的挂面,盛中国非但没有说一声感谢,反而狠狠地批评起了张宝志。

“我们工作组当时有纪律,就是‘三不吃一不喝’,即鱼肉蛋不能吃,酒不能喝。看到那碗面,当时我就感觉张宝志是在侮辱我。”

面对盛中国的批评,张宝志没有反驳,却掉下了眼泪,他说:“我看着你这样我心疼。”就是这句话,瞬间击中了盛中国的内心。

听到这句话后,盛中国眼中的张宝志不再是那个其貌不扬、脏得不能再脏的农民,他变成了一颗晶莹剔透的水晶。“他是那么透明,那么纯真,是张宝志点化了我,当时我就觉得,劳动人民是最干净的。”

盛中国说,在音乐为什么人服务这个问题上他非常明确,就是为人民大众服务,而这也成为他改编中国古典名曲《梁祝》的动力。他说,他的《梁祝》是演奏给千千万万个张宝志听的。

1966年“文革”开始了,正在中央乐团担任小提琴独奏的盛中国,被发配到了位于北京小汤山附近的红艺五七干校。

专注于演奏的盛中国

在那里,盛中国被剥夺了演出的权利,甚至曾被限制人身自由。他那双拿惯了小提琴的手,第一次握起了锄头、挑起了大粪、插起了麦苗……

在现实面前,他曾经的“特权思想”早已消失,也开始学会看别人眼色行事。然而,在那段遭迫害的日子里,他依然特立独行。

干活时,他喜欢军便装套西装,裤子有清晰的裤线,大皮鞋是从拍卖行买的。对于这身装束,有人说他不像五七干校的,反倒像是军事院校的。他还养了一条张牙舞爪的大狗。他说,这是身在逆境中的人对自己的一种捍卫。

干完活,他就把自己擦洗干净,然后到果园里拉琴。他说,每当琴声响起,他所有的委屈和所有的痛苦就瞬间被宣泄出来了。

在那个苦难的日子里,他儿时练琴形成的想象力让枯燥的生活变得丰富多彩。在那个专属于他的世界里,他有自己的庄园,有丰盛的晚餐,还有帅哥美女。

“我当时就想,将来有一天我出去了,可能会把我发配到山区劳改。到时我就要找10个最有才能的孩子,我教他们拉小提琴,而且要让他们拉得非常好。我要用我的一双手换10双手,让他们代替我去继续演奏。”

盛中国说,在红艺五七干校受迫害的那个年代,他既没有出卖过任何人,更没有同流合污。虽然是个苦难的年代,但却是他一生中最闪光、最张狂、最有力量的年代。

文革后平反:这个《春天》来得不容易

“文革”结束后盛中国被彻底平反,当时中央人民广播电台还就此播发了一条新闻。1977年,由中国著名导演执导的电影《春天》公映。

在该片中盛中国演奏了《新疆之春》。在这个快节奏的曲目中,他自己破例增加了一个抒情片段,来表达亿万人民共同的心声:这个“春天”来得太之不易!

春天来了,盛中国重新崛起,他举办了“文革”后全中国第一个小提琴独奏音乐会,而他在广州中山堂举办的一场音乐会甚至直播香港。

“‘四人帮’被粉碎,不仅迎来了祖国的第二个春天,也迎来了我盛中国的第二个春天。”盛中国说,自己与祖国共命运,他没有辱没自己的祖国。

走出“文革”阴霾,盛中国开始走向世界舞台。1976年,他前往北朝鲜参加艺术节演奏,他的演奏倾倒了金日成。盛中国开始名噪世界舞台。

1979年盛中国与著名小提琴大师梅纽因合影

1979年,他与来华访问的著名小提琴大师梅纽因,合奏了巴赫的双小提琴协奏曲。他说,儿时曾让他泪流满面的曲子,就是梅纽因大师的曲子。

“小时候爸爸跟我说,你好好拉琴,将来你跟他一样。几十年后的这次同台,让我冥冥之中的梦变成了现实。”

在梅纽因离华时,盛中国因忙于录制唱片没能亲自送别。梅纽因则托人送给他一张签字唱片,上写着“我在中国演奏巴赫双提琴协奏曲的最好的合作者”。

1986年,盛中国应邀担任第3届日本国际小提琴大赛评委。盛中国介绍,在当时那个年代,日本这场大赛的奖金世界最高,但获奖难度也最大。

作为这一赛事首位受邀担任评委的中国人,盛中国既感受到国际社会对他的认可,更感受到中国小提琴选手在水平上的提升。

自1987年起,他每年都赴日演出,并将部分演出所得捐赠给世界各国留学生作医疗基金,日本政府为此授予他“文化大使”称号。

盛中国与爱妻濑田裕子

在日本的经历,让他结识了如今的妻子濑田裕子。这位被日本权威音乐评论家誉为会用钢琴唱歌的演奏家,在少年时也曾是一位“神童”。

从事业上的搭档到生活中的伴侣,盛中国说,来自不同国家制度的他们经历了一个“软着陆”,是对古典音乐的热爱以及相似的生活经历,把他们慢慢联系到一起。

他说,他们赖以安身立命的艺术成了二人的共同语言,而在各自的家庭中他们都有严父慈母,父亲都凭本事吃饭,母亲是家庭的润滑剂。“所以,如果不提示,我还真没感觉她是外国人。”

据了解,濑田裕子是首位在中国演奏《黄河》的外国艺术家。盛中国说,妻子用双手所表达的是:中日两国人民都热爱和平,都反对侵略战争。“她还会演奏《东方红》,她说,我没见过毛泽东,但那段历史不能没有他吧。”

如今,盛中国不仅是“盛氏小提琴之家”的代表者,更是中国小提琴学会的掌门人,被誉为“杰出的音乐演奏大师”“最迷人的小提琴家”“中国的梅纽因”。

2012年,盛中国与李光曦等老一辈艺术家倡议发起了“儿童音乐启蒙工程”。他说,音乐是人类最美好的语言,虽然95%的孩子成不了朗朗,成不了李云迪,但孩子的心灵就像一张白纸,用人类最美好的语言在这张白纸上写下第一笔,他们将终身受益。

【责任编辑:霖霖】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号