巴·毕力格的漫画情结

巴·毕力格出生于苏尼特左旗洪格尔苏木一个淳朴的牧人家。其作品以特有的蒙古族元素,诗意般的意境,哲理性的幽默,打动了无数观众的心。巴·毕力格从九十年代初开始创作漫画,发表了1000多幅作品,他先后参加46个国家的和地区举办的国际漫画赛事和展览,获奖及入选作品200余次。

采访巴·毕力格,正值他的漫画展在内蒙古美术馆开展,虽然展期正好安排在工作日,但前来参观欣赏的人还是络绎不绝。与一般画展不同的是,人们在每一幅画作前停留的时间都比较长。这是因为漫画的哲理性、思想性、启迪性,以及入木三分的表现手法,走马观花浏览一下很难读懂其深邃的艺术内涵。因此,记者除了随着参观的人们漫步其间之外,把注意力更多地放在倾听懂行的观众精彩的议论和点评上。俗话说,文如其人,其实画亦如其人。听着人们对毕力格画作的高谈阔论,对毕力格的了解真有些未见其人、先闻其声的感觉了。

漫画的启蒙老师:奶奶

采访毕力格,话题自然还是从他的身世谈起。毕力格出生在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗红格尔苏木陶木伊拉塔嘎查,这恐怕是地球上最长的地名了。

毕力格的父亲在苏木工作,苏木里有家商店,那是苏木唯一的一家商店,靠商店南窗的位置摆着一些小人书。只要进一次商店,毕力格每次都会站在那儿一动不动,一直看下去。父亲实在过意不去了,就买上几本让他拿回家看。,

毕力格打小不爱说话,见到陌生人就会躲到角落去画画儿。画草,画鸟,画小朋友。没有谁教过他怎么画线条,怎么用色彩,自己也不知道为什么画画儿。但就是喜欢画,就是想画。

草原的生活宁静安详,在这安宁的草原,用找得到的稀有纸片、木板,描摹所熟悉的生活,是毕力格儿时最大的乐趣,也是伴随他一生创作的源泉。

采访中毕力格常常提起他的奶奶。他告诉记者:“奶奶是对我影响最大的人。她是讲故事高手。她和许许多多草原上的老人一样,慈祥,宽容。她常年穿着褐色的袍子,头上戴着褐色的围巾。可怜一词,是她的口头禅,但她口中的‘可怜’不是通常人说的可怜的意思,而是爱称,是感叹,是欢喜心。”

毕力格著名的作品《缝补》中的那个老额吉,就是记忆中奶奶的样子。这幅作品是1997年为去日本参加北海道漫画大赛准备的,大赛的主题是“路”。毕力格想用这样一个老人的悲悯,来呈现过度工业开发对生态环境的破坏。隔代的亲情是刻骨铭心的,时至今日,毕力格对奶奶的记忆依然是那样的清晰。奶奶头上的那条围巾戴了很多年,有一天,换了一条鲜亮一点颜色的,毕力格竟然感觉自己像换了个奶奶。生性爱画的毕力格对色彩很敏感,有的颜色代表他某一时期的情绪和回忆。比如,童年的夜晚很温馨,给予这种温馨的是奶奶的寓言故事。

“毕力格”在蒙语中是“智慧”的意思。奶奶给他起了这个名字,就是让自己的孙子富有智慧,让智慧伴随他长大成人。

到了中学,智慧伴随着毕力格成长,新环境又让毕力格有了抒发感情的愿望。生活的激情,又催促着他开始写诗,开始和有文学情怀的人交朋友,开始阅读大量文学书籍,直到在报刊上发表诗歌。很多人看了他的漫画说很有诗意,这无疑和诗歌创作功底有关。蒙古族本身就是个诗意的民族,即使是两个放羊的见了面,也首先要很诗性地赞美一下天气。草原的沃土培育了他诗人的情怀,也让他的不少漫画作品有了诗一样的意境。

1986年,毕力格考入内蒙古师范大学美术专业。之后参加了内蒙古教育学院蒙古语言文学的函授学习,奠定了他厚实的功底。大学期间,一本叫《读者》的杂志吸引了他。《读者》中有个“漫画与幽默”的栏目,常刊登一些国外漫画大师的作品,引起了毕力格浓厚的兴趣。一年后,《读者》把这些作品集中在一起,出了一本《世界优秀漫画作品选》,毕力格几经周折买到这本书后,常常带在身边随时翻看,有时也模仿画上几笔,漫画之路就此起步了。

在城市生活的日子,毕力格并没有太多的依恋。大学的学业一结束,他又回到了草原,回到了家乡苏尼特左旗,当了一名美术教师。直到今天,他依旧在教书育人的岗位上默默奉献。诚然,他对漫画执着追求的热情也越来越烈。今天,面对自己的漫画成就,他还是那句草原赤子的铮铮豪言:生于草原,长于草原,草原永远是生命之根,创作之源。

《读马》

没有国界的世界语

漫画,作为讽刺与幽默的独特艺术形式,为各个层面的人们所喜闻乐见,人们习惯把漫画称之为“没有国界的世界语”。毕力格,作为一名漫画界的后起之秀,对漫画有着自己独到的见解。他认为,在揭示、展现个人所承载的痛苦时,通过漫画引申到民族和人类的痛苦,这是漫画艺术的普世价值。每个漫画家,都是关注社会的。但在揭示痛苦的时候,要有一颗博爱、柔软、悲悯的心。就像奶奶的心一样。

因此,在他的漫画作品中,草原是取之不尽的创作题材,展现一名草原儿子的执着之爱,是他画作中永恒的主题。我们还是从他的绘画生涯来探寻他的精神世界吧。

几年的打拼,毕力格的艺术之路开始畅通,他从简单的构思画作,到重视作品的艺术表现手法,偏爱运用人物形象、色彩来表达思想,尽量少用文字衬托。多年坚持下来,已渐渐形成自己的风格。就在他的漫画作品日益成熟时,中国漫画界却由于漫画人才短缺和一些错综复杂的原因,进入了瓶颈期。关注漫画的人越来越少,很多杂志报纸也取消了漫画专栏,这样就造成单幅漫画的发表空间也越来越小。这也是业内漫画家所面临的最大困扰。

谈到这种状现状,毕力格感慨良多。他说:“当时,我的心境就像我的作品《难题》——那个站在跑道上迷茫的赛手就是我。当时,我已经感觉到我们民族正在发生令人担忧的变化,语言和传统生活方式的丢失,我们所珍惜的那些温暖、诗意的情感正在渐渐消失。经济大潮席卷了草原的每一个角落,这股浪潮像一部巨大的机器把整个社会异化了。传统的丢失往往会造成民族精神的丢失,于是我们徘徊在‘传统符号’面前,不知何去何从。”

一席话语,让我们真切地读懂了一位漫画痴迷者的内心世界。他先买了一台电脑,安装好后,播放着他最喜欢的音乐。然而毕力格没有完全沉醉在音乐里,他用最快的速度学会了电脑操作。从此,电脑成了他离不开的创作伴侣。如今,网络也是他的伙伴,它为毕力格打开了另一扇窗,让他看得更远,创作的领域更宽,技巧更熟,从设计画册到动漫制作,已是样样精通了。

巴·毕力格的作品多以蒙古元素为主,这些蒙古符号,使得作品中充满民族特色,以其独具诗意和旷达的作品风格给人留下了深刻印象。美丽而辽阔的草原,是巴·毕力格童年温暖的记忆。

漫画《缝补》是在网上疯传很久的一张图片,画面是一位年迈的额吉,趴跪在草原上一针一针仔细缝补被路撕开的草场,路的尽头是一辆摩托车的背影。那条路是撕痕,是地球的伤口,草原的伤口,人心上的伤口。它正在隐隐作痛。那个缝补的老额吉,和善,慈祥,悲悯。爱,沿着伤口,沿着轨迹,延伸。

毕力格的《缝补》之所以这样震撼人心,就因为画作抓住了草原生态需要呵护这样一个主题,以对草原的大爱发出令人窒息的呼喊。不管是谁,每次看到这样的漫画都有莫名的感动,草原似乎把所有的苦难都留给了这位漫画家,他如一个孤独的呐喊者在灵魂深处行走。在他的漫画中我们能看到一个蒙古汉子对草原生态的忧虑,也能看到他悲天悯人的大爱情怀。

毕力格对草原的眷恋是与生俱来的,长在骨子里融化在血液中的情愫。他虽然在草原小镇工作,生活的空间相对狭小,每天面对的是一群天真无邪的学生,既热闹也十分单调,但他的心态却非常平静。他认为,有一份工作,还拥有小镇,拥有一大群热爱生活、向往未来的孩子,他的《巴·毕力格漫画集》就是在学校帮助下出版的。回乡教书,当美术老师也算没离开专业。每天看书,画画儿,教学生。在书籍中找到了安宁,在漫画创作中有了精神寄托,在教书中享受着青春的欢乐。人,少了欲望,多了追求,少了埋怨,多了满足,便是走向成功的起点。毕力格做到了,因此,他时时快乐,时时向上。

《难忘今宵》

不忘中心任务 锻造立身之本

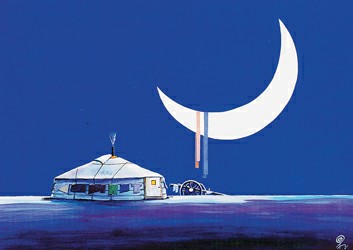

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出:“文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本,要静下心来、精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。”毕力格就是这样一位忠实的实践者。他从1993年开始,到现在20多年的时间里,总计创作漫画数以千计。正式发表过的也有近1000幅。其中,不乏当代中国漫画的精品力作。至今,毕力格已经参加过41个国家和地区举办的国际漫画大展,获奖及入选150多次。在他的作品集里,有一幅叫《浪漫今宵》,在2010年4月获第八届“子恺杯”中国漫画大展“金猴奖”。这是国内最高的奖项,也是内蒙古人第一次获得这样的奖项。这个作品在很多国家发表过,还在意大利参展时获得优秀奖。

据介绍,在创作这幅作品的过程中,还衍生了另外两幅关于月亮主题的漫画。毕力格的漫画关于月亮和太阳的主题比较多,曾有人称为“画月亮的漫画家”。月亮是圣洁和浪漫的寓意,人们常常用它比喻爱情。这幅作品最初曾投给国内一个不是很著名的大赛,结果石沉大海。对此,毕力格并不在意,他认为,参赛的目的,更多是为了用这样一种方式证明自己依然在坚持漫画创作,而不是其他。

我们不妨倾听一些漫画评论家对毕力格作品的评论吧。

著名美术评论家大川在《一位成吉思汗后代的诗意与漫境》中写道:“毕力格漫画的生命力在于,他的作品是感悟出来的,不是生搬硬挤而生。活在当下,感受当下,由感而悟,有悟而画,画则以美。成吉思汗的后裔,血脉里流淌着祖辈的坚毅与豁达,有着广阔草原天赐的诗性与美感。”

内蒙古大学艺术学院美术系教授、油画家博·阿斯巴根这样评价毕力格的漫画:“无数牧人发自内心的咏唱,成就了丰富的游牧文明的精神创作。今天文明享受着先民一流的风韵,同时也在无数次地与祖先沟通而延伸着自身。巴·毕力格是这一文化长河中的一滴水!近十年的社会与自然的变迁,干旱的苏尼特草原在风沙中摇摆。而这里的人们仍然像祖先一样活着,贫瘠的草原、艰难移步的五畜,这一切在巴·毕力格的眼中无数次地滴血而明镜了心中的造型。近一阶段的创作多了丰富的内涵而使人激动与不安。天性乐观的人们此时也开始迟疑地思考。当代蒙古人的精神世界将折射出不同的色彩而走向未来。巴·毕力格的漫画给了我很多的感发,喜欢他作品的人们包括我本人在内,关注他的一切,预祝他的创作未来一路走好!原长生天保佑智慧的思想应使他绵延不绝。”

这些评论恰如其分,为漫画界同仁所认可。毕力格以作品宣示了他的成功,赢得了人民群众的厚爱,立足漫画界,毕力格没忘中心任务,也有了立身之本。

坚持艺术理想的无尽之路

2015年10月12日,毕力格漫画展在内蒙古美术馆开展。展览由内蒙古美术馆、苏尼特左旗旗委宣传部共同主办。在展出的179幅作品中,有160幅是获得国内国际漫画奖项的代表作品,展出的作品具有鲜明的蒙古族文化特点,内容主题大部分取材于草原生活,以诙谐幽默的主题,积极生动地展现了草原人民生活环境和城乡面貌等方面发生的变化。几天展览中,首府地区的文艺工作者、美术界,以及各界群众500多人前来欣赏毕力格的画作。在青城文艺界引起热烈的反响。

内蒙古建筑职业技术学院室内设计系的39位大一新生在观展后激动不已,大家纷纷拿起相机,将每一幅作品拍了下来。一位中年观众对记者说,这里的每一副作品都能让你沉思,都能让你看到自己的影子,大伙儿到美术馆给自己的心灵来一次旅行吧。

这是对毕力格20余年辛勤劳作的一次高度认可和公正展示。然而,面对鲜花和赞誉,毕力格依然是那样的平静。他说:“现在,很多人通过作品认识了我。但我还和过去一样,读书,教学,画漫画。我希望大家还和过去一样,喜欢我的作品,不用记住我这个人。人类的艺术从孤独中诞生,我的这些作品是草原给我的。蒙古人的血液中,都有热爱大地、热爱一切生灵的情愫。正是这样的大爱,成就了我作品。”

他对自己的追求也让人肃然起敬:“如今繁华的社会,让人心变得很浮躁,很少有人停下脚步倾听自己内心灵魂的声音。我选择留在自己的家乡,选择在这样孤独的环境中独自创作,我认为是我的大幸。人只有安静下来,放下心中的杂念,才能创作出真正体现灵魂和思想的作品。”

毕力格告诉记者,他最大的愿望就是办一次漫画作品全国巡展。他说:“有欢笑的地方,才有健康的社会。所以,我认为这个世界需要漫画。”言为心声,我们对他前行的脚步充满期待。

【责任编辑:难再续】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号