中国民间志怪记录中的犬异:救人破案两不误

作为六畜中被最早驯化的动物之一,狗在中国传统文化中所扮演的角色一直是丰富多彩的。不仅在种种艺术形式上可见它们的造像,在民间乃至官员士大夫所记录的志怪内容中,也一直有它们的身影。今天,我们就趁着新年之际,来浏览一下与狗有关的种种异闻怪谈。

中国历史上驯养家犬的历史源远流长,早在石器时代的河姆渡以及半坡遗址发掘中,便已出土过狗的骨骼以及陶狗等殉葬品。虽然没有明文记载先人驯化野狼至家犬的过程,但狗在农牧业生产的功能性至今依然没有太大的变化,即狩猎、看守和护卫。

作为狩猎野兽、看守家园牲畜的好伙伴,家犬对于部分野生动物的威慑作用是有目共睹的。故而狗在传统志怪文化中的最初投射,均是以具有威慑力的辟邪、震慑形象。如《山海经》中所记载的“天狗”“天犬”形象,便有抵御凶邪、昭示兵灾等涵义,其记录如下:

又西三百里,曰阴山……有兽焉,其状如狸而白首,名曰天狗,其音如榴榴,可以御凶。

有巫山者。有壑山者。有金门之山……有赤犬,名曰天犬,其所下者有兵。

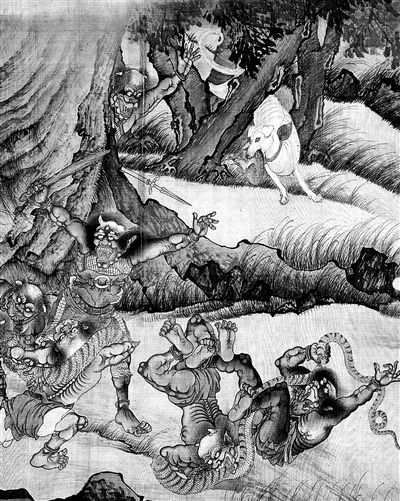

《二郎搜山图》中扑咬妖怪的猎犬

因为见证了家犬对于野兽的威慑与驱逐作用,故而在先人心目中,狗对于那些成精的物怪妖媚、异兽邪禽也一样有着驱避作用。《岭表录异》中记载:有鬼鸟名为鬼车,春夏之间阴晦天常出没,喜欢进入人家掠夺人的魂气,相传鬼车鸟曾有十个头,被狗咬断一个,断头处常滴血,被血点到的人家就会有凶事发生,但鬼车鸟畏狗,听到犬声便会远远躲避;《夷坚甲志》中记载狗能够镇服毒蛇,说狗遇到蛇以后周旋跳跃的样子像巫师跳禹步时的模样,可以令蛇无伤而死;《敝帚轩剩语》中认为狗可以驱逐百夷之人畜养的鬼物;这些都是对家犬驱邪观念的夸张与想象衍生。

除了家犬本身所具备的驱邪作用以外,先人认为犬身上的衍生物一样有驱避鬼神的作用。其中狗血尤为被历代外道方士所看重。《风俗通义·祀典》一书中,记录了汉代已有“正月白犬血辟除不祥”一说,认为在正月杀白色家犬取血后涂于门户之上,可以驱逐不祥,守护家宅安宁;《聊斋志异》中有“妖术”一篇,说的是有一外道术士,惯以妖术假作鬼神诓人钱财,又有隐身之术,仇家相寻却不可得,后被狗血淋头,其术方破伏法。

除了狗血以外,狗肉、狗皮毛乃至狗乳也时常被巫家方士作为术法载体的一部分:《夷坚志》中有一篇“礼斗僧”,云有兄弟二人,弟弟被妖邪所惑,入夜则有鬼手来袭,哥哥烧狗肉为食,又有狗肉汁淋洒鬼手,至此怪不复现;敦煌所藏的医书中有白狗乳可以使妇人宜子的术法记录;而在欧阳询所编撰的《艺文类聚》一书中,更是对各色皮毛的家犬做了不同的巫术作用释注:

犬生四子,取黄子养之;犬生五子,取青子养之;六子,取赤子养之;七子,取黑养之;八子,取白养之。白犬乌头,令人得财;白犬黑尾,令人世世乘车;黑犬白耳,犬主畜之,令人富贵;黑犬白前两足,宜子孙;黄犬白尾,令人世世衣冠。

由以上“释犬”一则中可知,家犬到了隋唐时期,已经不仅仅是辟邪守家的功能性存在,其本身往往还象征着畜主家庭的求富、求吉愿望。其中往往又以白犬最为珍贵。为何会形成这样的风俗?这又要从家犬最初的祭祀作用说起。

中国古人用犬作为牺牲殉葬由来已久,其中商代尤为流行,甲骨文中已有对杀犬殉葬的记录,殷人尚白,故当时用犬之中,独以白犬为贵。在《山海经》等先秦古籍中,也留下了当时用犬作为祭祀之物的记录:

凡东山经之首,自樕鼄之山以至于竹山,凡十二山,三千六百里。其神状皆人身龙首。祠:毛用一犬,祈用鱼。——《山海经·东山经》

凡南次三山之首,自天虞之山以至南禺之山,凡一十四山,六千五百三十里。其神皆龙身而人面。其祠皆一白狗祈,稰用稌。——《山海经·南山经》

到了春秋战国时期,用犬祭神已经演变为另一种形式的求吉避祸巫术形式,即秦汉风行一时的“犬磔”。所谓的“磔”,便是在特殊的仪式场合肢解祭品,用以祈祷所求之神的庇护。《史记》中有云,秦德公曾在城池四门处磔犬,用以防御蛊灾;而到了东汉,磔犬又有了专门的祭祀作用,即安抚风神,抵御风灾。《尔雅·释天》中便有“祭风曰磔”,同样,这里的祭品已经约定俗成,便是在大路上肢解家犬,作为献祭。

为何献祭狗在汉时人的心目中会有御风的作用?或许与当时人们热衷的方志名物之说不无关系。《山海经》中有一怪物名为山公式,其外形即为犬身而人面,据载其行动如风,出现在人间则天下将有大风灾,故而汉代盛行的“犬磔祭风”,或为对“山公式”形象的曲解并破坏,从而达到驱避风害的心理安慰效果。

除了“山公式”一说以外,为何以犬祭风还有所谓的“五行说”——唐人贾公彦曾在其注释的《周礼》一书中作注道:“磔狗止风者,狗属西方金,金制东方之木、风,故用狗止风也。”而众所周知,五行之中白色属金,所以白犬便是“金上加金”,故而在磔祭之中,白犬便被认为有异于其它毛色家犬的特殊效果。

汉代陶狗

除了“祭风”“御蛊”“退妖”等辟邪作用以外,一些围绕“犬”这一形象诞生的志怪记录,同样说明了民间对于“灵犬”这一生物形象具有沟通天地,预兆吉凶的认可观点。明代《七修类稿》一书有云:元至正六年,天狗星坠地,当时云南玉案山忽然生出小赤犬无数,在郊野外群集吠叫。占卜者说:这是天狗坠地,主预兆大军覆境。

以上这一记录,显然是与《山海经》中的“天犬兆兵”一说一脉相连。而在《搜神记》之中,则记录了另外一则与“异犬”有关的记录:晋惠帝元康年中,吴郡有人从家中地下挖出两只小狗,雌雄各一,而除了被主人挖开的洞口,地下并没有别的出路,当时有老人认出这两只小狗名“犀犬”,畜养它们的人可以得到富贵。除“犀犬”之外,地中之犬又有“地狼”“贾”等不同名称,但事状大略相同。地中得犬兆富贵的逻辑来源,大约也与五行之中的“土生金”之说有关。

以上有关异犬的志怪传闻,虽然诡魅猎奇,但读罢堪堪为之一笑,并不足以说明犬与人之间绵延长久的驯养与共生关系。以下几则有关犬的志异记录,或为可信,一条忠诚灵敏的家犬能否辟邪招财并未可知,但忠心护主的本能却几乎是可以肯定的。

《搜神记》中有“义犬冢”条,说的是三国吴时,襄阳人李信醉卧荒草之中,遇到猎人纵火烧荒,其爱犬“黑龙”于溪中浸湿体毛,来回奔走濡湿李信衣衫及周边荒草,才使得李信免于一难,而“黑龙”则因奔劳过度,活活累死。当时太守闻讯,为“黑龙”建义犬冢以彰忠义。

《聊斋志异》中,也有“义犬条”,云周村贾某曾于芜湖屠夫刀下赎救一犬,养于船上,后贾某遇盗贼,被裹入毛毡投进江中,贾某所救之犬随之入水,口咬毛毡奋力浮游,最终漂至岸边,贾某因而获救。后犬又在众人中指认盗贼,为贾某追回财物。忠勇灵黠,不逊于人。

虽然在以农业文明为主导的传统文化环境之中,中国的狗注定不会拥有与西方畜牧文明之同类那样无可取代的地位,但随着全球化的工业升级与信息同步,家犬与主人的感情羁绊总是会朝着越来越被认可的方向发展。相信在未来的文明记录中,会有更多有关“义犬”“灵犬”而非“犬磔”“犬祭”的故事涌现吧。

【责任编辑:尧日】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号