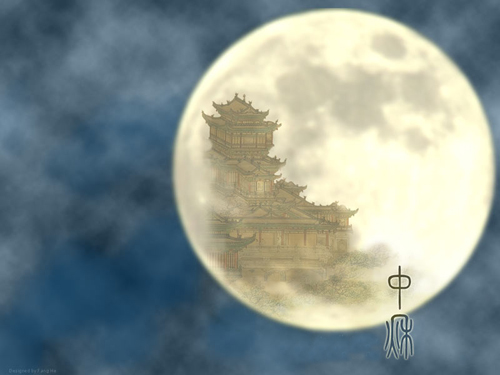

别错把月饼当中秋

多少年过去,我们错将月饼当中秋,而把明月遗弃在哪一座高楼的屋顶了? ——舒婷《小河殇》

近年来,提起中秋节,第一时间映入脑中的便是各式各样的月饼,再不然第一反应便是月饼这两个字,即便在这个物质丰富的时代,大多数人并不爱吃。诚然,民以食为天,但月饼却并非是必需品,即使在商业化的时代里月饼和中秋捆绑得再紧,它也绝对替代不了中秋本身。

细翻历史你会发现,古人的中秋纵然有的时代月饼必不可少,也绝非中秋节的主角。单以中秋起源来论,未免枯燥。不如细品一下那曲中秋诗作的经典:

苏轼的《水调歌头》,一句“明月几时有,把酒问青天”,一句“但愿人长久,千里共婵娟”,道尽了中秋精髓。这位名垂千古的大美食家、大诗人,于中秋所惦念的,却不是何处、何种的月饼美味,而是那举杯醉吟时,在明月后面看到的,千里之外所思所念的人。

古时,车马慢,书信远,离别有时在不经意间就会变成永别。在古人的眼中,对送别十分重视,有“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的真挚感伤,有“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”的旷达洒脱,也有“明年春草绿,王孙归不归”的殷切期盼……而别后的思念在这百般的情感渲染中也变得格外地浓重。月亮阴晴有时,圆缺有时,逢遇中秋时节,只要不是阴天,它总是圆的,一如它本来应该有的样子。

经时光,历四季。年年中秋赏月,团圆之人赏的常常是景,分别之人赏的往往是情:那份绵绵入骨的思念,那份分隔千里的无奈,那份千万个月饼也填不满的对所念之人的牵挂和担忧。

如今的世界,交通的便利、通信的发达使得离别变得轻易,却不曾让久别重逢变得容易。少年人还不太懂得离别的意义,只知道月饼和中秋这两个词的关系;青年人总要忙着工作和打拼,能给年迈父母的无非就是几通问候的电话和几箱快递的月饼;中年人各有家室,唯有春节,散落天涯的兄弟姊妹才相聚得相对圆满;人到老年,望眼欲穿的已不再是月饼……

中秋,向来不是琳琅满目的月饼能代替的,纵使它种类再丰富,和中国的人情味儿相比,也太过简单。当然中秋也并非是天上那一轮永久孤单、偶尔圆满的明月。文人常言借物抒情,无论借的是月饼还是月亮,溯本求源,避无可避的都是千年来不曾变的中国情、中国味儿。

趁着国庆和中秋相逢,趁着美景将至、团圆味儿尚浓,勿忘中秋过后又重阳,计划一下团圆,远比一次远行旅游来得妥帖。

劝君切莫将月饼当中秋,而把“明月”遗弃在高楼的屋顶。

【责任编辑:自由人】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号