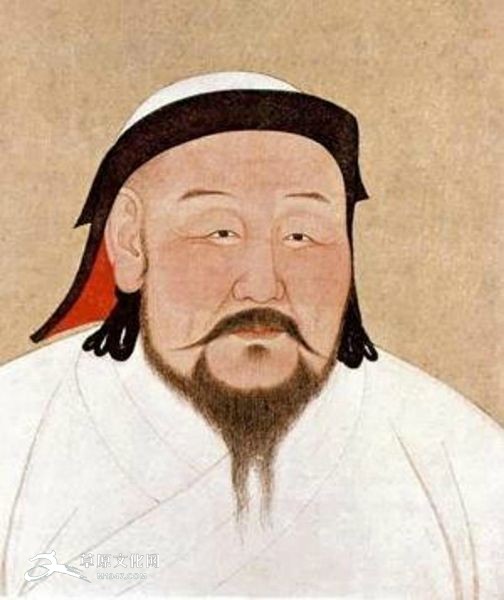

元世祖忽必烈与蒙古新字

1260年12月,忽必烈封吐蕃萨迦的八思巴为“国师”,命八思巴率领一些吐蕃语文学者重新创制蒙古文字。称“蒙古新字”或“蒙古字”。现在国内外学术界通用两种名称,一是按创制者命名,称作“八思巴文(字)”;一是按字母形状特征命名,称作“方体字”。八思巴文有音无义,类似音标。按忽必烈的规定,八思巴文是用来“拼写一切语言”的。忽必烈命八思巴新制蒙古字,是适应元朝多民族国家建立后的需要,要求拼写蒙古语的新字,同时还能书写包括蒙、汉、藏、梵、维吾尔等多种民族语言,主要是汉族的语言。

“蒙古新字”于1269年2月颁行全国后,王磐、窦默等奏请设两翰林院:其一专掌蒙古文字,以翰林学士承旨撒的迷底里主管其事。蒙古新字成为国家法定的官方文字。政府重视教习蒙古文字,国家培养专门人才学习该文字。1269年7月,就设立诸路蒙古字学,招收生员学习。1270年4月设诸路蒙古字学教授。和礼霍孙奏:“蒙古字设国子学,而汉官子弟未有学者,及官府文移犹有畏吾字。”1271年,在京城大都建立蒙古国子学,以蒙古文字教习诸生,以《通鉴节要》蒙文译本为教材,教习蒙古文字。规定生员免一身差役,学习二、三年后,考试合格者,酌量授以官职。上路设生员额三十人,下路二十五人。各路蒙古官员子弟均可入学,回回、畏兀儿等色目人,愿入学者,不受额数限制。

1273年春,“敕自今并以国字书宣命。”(从今以后都用蒙古文字宣布命令)整个元朝统治时期,凡是皇帝的诏旨和一切国家颁发的文告、法令、印章、牌符、钞币等一律使用国字。诏印章、牌符旧用畏吾字,“今易以国字,”“以国字书之。”1285年五月,敕中书省:“奏目及文册,皆不许用畏吾字,其宣命、札付并用蒙古书。”1293年,河南、福建行中书省臣请诏用汉语,有旨以蒙古语谕河南,汉语谕福建。蒙古国字还用来翻译汉文的经、史等文献,“敕宗庙祭祀祝文,书以国字。”1282年,刊行用蒙古、畏吾儿文字书写的《资治通鉴》。还用八思巴文铸过有限的几种钱币。计有世祖至元年间“至元通宝”,成宗元贞和大德年间的“元贞通宝”和“大德通宝”,武宗至大年间的“大元通宝”等几种。八思巴文作为元朝的国书,作为一种通用于多种语言的统一的书面形式,拼写蒙古语和汉语的资料较多,其中包括元朝官方文件的原件和碑刻,以及铜印、牌符、钱钞、图书、题记等。给后人留下了许多历史资料。加强了蒙、汉、藏等民族的语言文化的交流。1368年元朝退出中原后,八思巴文遂逐渐被废弃。

【责任编辑:尧日】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号