从马到马文化 - 读王樵夫散文集《纵马草原》

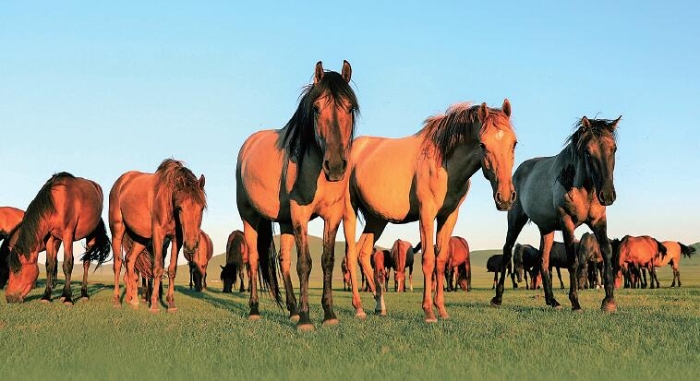

提起马,想来都不陌生:草食性动物,可用于农业生产及交通运输;冷兵器时代,曾于人类战争史中扮演过重要角色。但是,读过王樵夫所著的《纵马草原》非虚构散文集后,我对马的认知发生了改观。《纵马草原》散文集锁定克什克腾旗贡格尔草原,集中叙述了贡格尔草原上人与马、马与马之间的情感故事,分为《牧人之歌》与《踏踏蹄音》两辑,是系统讲述草原文化、蒙古马文化的鸿篇巨制,可谓地域写作之精品。

一

文学离不开人学,在《牧人之歌》一辑中,牧人是作为主角出场的。作者以马为载体,把蒙古族人在喧嚣繁盛的时代洪流中的精神困顿、迷茫犹疑,以及他们对民族文化、民族传统的敬畏与继承集中呈现了出来。

一年四季都要穿蒙古袍的哈斯额尔敦,钟爱赛马的朝鲁和塔拉,为了草原的明天而忧虑重重的哈丹巴特尔,把马当作情人的驯马师巴图,英姿飒爽的女赛马手阿茹娜,面容忧郁歌声婉转的蒙根其其格,他们虽然作为散文人物出场,却被作者以小说语言勾勒塑造得有血有肉、栩栩如生。这些人性格迥异,情感丰沛,他们酷爱蒙古长调,不可一日无歌;他们在转场时,预先留下火种、肉干给迷路人;他们敬畏长生天,敬畏河流,敬畏目力所及处的每一株草、每一只蚂蚱;他们为保持草场可持续发展而放弃舒适的定居生活,选择游牧、选择将蒙古包作为自己的栖息之所……作为草原的主人,他们不悲观、不抱怨,有尊严、有情怀,积极主动地以各自不同的方式做着多向度努力,他们努力的终极目的,是要以自己幽微的力量,坚守、继承、弘扬本民族的优良传统、优秀文化,把蒙古族人大海一样的胸怀、浸润到骨子里的良善等等优良品格传承下来、发扬出去。

透过人物表象,作者深层次呈递出来的,是草场不可逆退化,是年轻一代牧人不再安于草原,是汽车、摩托车取代马成为新的代步工具,是一些颇具仪式感的草原劳动、生活场景后继无人……这些具体的现实问题,在作家主体创作意向取舍下,被框定于一个又一个故事之内。这些故事风格不一,或发人深省,或引人遐想,或凸显人性本真,或充满哲思理趣。素常生活在人为因素和进化因素的双重推力下不断前进,是做一个浑浑噩噩的随行者,还是于光怪陆离中对自我保有清醒的考量和认知,作者看似不经意间抛出的这个问题,值得所有人深思。

只有干净的人才有干净的语言,只有诗意的心才会写出诗意的文字。读《牧人之歌》一辑,曾几度生出手中握着一本叙事诗集的错觉,“一群洁白的羊群,在轻纱一般的雨雾里,缓慢移动着”“他们骑在马上的背影,消失在彩虹的余光之中”“粉色的蒙古袍衬托着碧绿的草地,宛如盛开的萨日朗”“一人,一马,在夕阳下,像剪影”……正是这些仿佛被水洗过、俯拾皆是的诗性语言,为作品打上了温婉清丽、韵味悠长的印记,构成了支撑作品美感的精神内核,使得捧读之人不忍释卷。

好的作品,从来都不应该是对生活显在景象的浅表记录,该书也不例外,在观照现实的同时,不可避免地触碰到了人与历史、人与社会、人与自然等纵深层面,甚至涉及到草原生态、草畜平衡、蒙古族文化何去何从等沉重话题。说实话,看过很多此类话题的文章,为文者多抢占道德制高点,以旁观者局外人的身份发声,通篇落于说理与批判的窠臼。缘于作者老到的写作功底,作家对所描摹场景的深度介入,以及面对书写对象时的谦卑心态和高度尊重,《纵马草原》以白描和叙述见长,不抒情,不议论,有效避开了上述弊端。这既值得庆幸,又值得称道。

二

作家贾平凹在《山本》后记中有一段话:“漫长的写作从来都是一种修行和觉悟的过程……如果背景和来源是大海,就可能风起云涌、波澜壮阔,而背景和来源狭窄,只能是小河小溪或一摊死水。”我想,王樵夫先生当是深谙此理的,所以他将笔触对准了茫茫贡格尔草原上除人而外的另外一个主体:蒙古马。

在《踏踏蹄音》一辑,作者将牧人剔除于文本,马作为叙述主体,被赋予灵性、人格、尊严、情怀、胆识、智慧等等,其中统摄全局的,是无处不在的爱。这种无处不在的爱不仅仅局限于马与马同物种之间狭义的、本能的爱,更广伸为物种与物种之间无界限、无疆域的爱。

作为《踏踏蹄音》的开篇,《忠贞的母马》是一篇爱情与亲情交相辉映的代表作。一匹统治马群多年的公马,年老势衰,遭到一众儿马子的撕咬与驱逐,此时,老公马昔日的“妻子”——一匹毛色发亮的年轻母马为爱情挺身而出,对老公马不离不弃,以牺牲自己的健康为代价,陪伴老公马走过生命的最后时日。“文似看山不喜平”,此文可谓高潮频出、一波三折,就在我们为两匹马之间这种忠贞不渝的爱情心生赞叹之时,第二个波折出现了:母马怀孕了。此时的母马瘦骨嶙峋,“眼窝深陷,马毛凌乱,肋骨一根根突起,肚子却出奇的大”。母马这种身体状况,不禁让读者的心跟着悬了起来,同时母马为了它与老公马的爱情结晶,不惜以命换命的作法,更将它们之间的爱情由动物性向着人性层面,拔高升华了一大截儿。动物和人一样,为母则强,在牧马人的帮助下生下马驹后,第三个波折来了:母马靠木杆的支撑站立起来(其实在我看来,支撑母马站立起来的,又何尝不是爱情的力量,又何尝不是母性的力量),让它和老公马的孩子得以吃上奶水后,才睫毛上挂着泪水,轰然倒地。母马倒下去了,同时站立起来的,是一位忠于爱情的殉道者,更是一位尽职尽责的伟大母亲,是人世间最深沉、最无以为报的母爱。

《孤独的母马》则是将同物种之间的爱,引申到物种与物种之间广义的爱的范本。在《孤独的母马》一文中,母马生下小马驹后即遭遇了母狼的袭击,母马虽拼命踢咬,身负重伤,它的骨肉却终究没能逃过死亡的厄运。这是一个两败俱伤的悲情故事,杀死小马驹的那只母狼,亦因伤势过重而离世。离世之前,母狼做的最后一件事,是拖着伤痕累累的躯体回到窝里,给那几只嗷嗷待哺的小狼仔,送去母亲最后一滴乳汁。如果说这之前母马与母狼的所作所为,还仅仅出于母性的本能,它们各自捍卫与保护的主体还局限于本物种之间,那么接下来发生的事情,当是作者在内心善念的推动下,不显山不露水的着意铺排了:当发了疯的母马寻找到狼窝,冲着那几只小狼抬起铁锤一般的前蹄时,“不可思议的是,母马却原地转了半个圈,前蹄重重地踏进了土里。之后,传来母马一声仰天悲鸣。”看到这里,我的眼泪情不自禁地流了下来。我陷入了沉思。按惯性思维,最后的结果应该是母马杀死了小狼。是什么原因促使作者从常规的人情世相中跳脱出来,给出了一个预料之外有悖于常理的结局?没错,我笔写我心,为文者当是一位悲悯、博爱、大爱之人,“常以仁恕居怀,恒将惠爱为念”,唯有如此,他笔下的生灵才会与他一样,具有超越物种界限的、可歌可泣的情怀与无疆大爱。

三

诚然,遗憾亦有之。这是我纵览全书后生出来的感觉。

个人以为,如果将《忠贞的母马》一文作为整部散文集的终结,给那个才出世便失去妈妈的小马驹取名“其其格”,以此与开篇《额吉和她的其其格》(当然,该篇内文处的部分内容需要稍作修改)里的“其其格”相呼应,这便等同于在行文之初埋下伏笔,洋洋洒洒十几万字之后,再首尾关照衔接,画上一个大而完美的圆。这圆将会使文集在整体布局上脱离线性、平面的大众面孔,而陡生圆润、立体、环抱之感,变得耐人回味,余韵悠长。

天道酬勤,在继长篇历史小说《大辽残照》、长篇报告文学《草原亲王府》《地勘先锋》、电影文学剧本《生死股》《好人周艳梅》等力作后,自治区政府文学创作“索龙嘎”奖得主王樵夫推出的这部《纵马草原》散文集,值得反复品读。从生活的真实到艺术的真实,不虚假、不做作、不夸大、不粉饰,王樵夫凭借一己之力,让马从茫茫草原上站立了起来,从单纯的生物物种、草原符号,站成了人们精神向度里的图腾,站成了一种民族的神圣寄托。从马到马,透过浮尘的遮蔽,我看到的是一位作家立足乡土乡情的人文思考,是一位作家深植于骨子里的世道人心,是一位作家独特的艺术风格和高贵人格。

【责任编辑:自然】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号