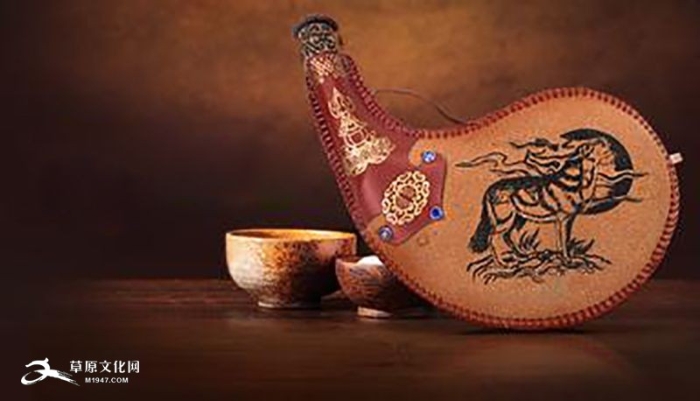

马背岁月 酒里乾坤

马背民族驰骋马上,又取马奶酿酒,驱寒、活血、舒筋、补肾、健胃、养脾、强骨,马奶酒滋养、强壮了一个又一个马背民族。乌桓人、鲜卑人“食肉饮酪”,突厥人“饮马酪取醉,歌呼相对”,回鹘人“食肉及马酪”,契丹人则更是“马逐水草,人仰潼酪”。

农耕地区有句大俗又大雅的话,“酒是粮食精”;在游牧地区,这句话得演变为“酒是乳汁精”了。精者,精华也。蒙古人为了使酒更加纯粹更为精华,原始简单的发酵法之后,又掌握了蒸馏法。将发酵的马奶倒入锅中,上扣一无底木桶。木桶内壁上端有铁钩数只,将一小陶瓷罐挂于小钩,使其悬空吊于木桶中央。木桶口处坐一铁锅,盛冷却水。烧火煮奶,蒸汽不断上升至铁锅底部,遇冷凝聚滴入小陶罐中,这就是头锅奶酒。头锅奶酒度数不高,称阿尔乞如。将头锅酒再次回锅蒸馏,二酿称阿尔占,三酿称浩尔吉,四酿……回锅的次数越多,酒的度数越高。最多可回锅六次,称熏舒尔。蒸馏法也被沿用下来,蒸馏锅演变为所谓翁牛特式、察哈尔式、鄂尔多斯式等,而形制大同小异。

酒的确是“精”。世人眼里水火不相容,然而在酒这里,水火却没了冲突,酒是水的形态,凝聚的却是火的性格。三杯两盏下肚,任你是谁,五脏六腑,马上升腾起火苗。

造化的鬼斧神工成就了酒“精”。这“精”升华为“精气神”之“精”了。有了酒“精”,使得农耕地区“堂上置玄酒,室中盛稻粱”不说,更使得“北俗多豪饮,驱驰且放歌”,马背民族豪气冲天。蒙古人“奶酒待嘉宾,劝酒即兴歌”,酒酣耳热之际,“言之不足,歌之,歌之不足,舞之蹈之”。蒙古人之所以“醉步能成舞,歌声亦绕梁”,是因为这海洋的源头这世界的尽头,一樽樽的马奶酒丛立于此,蒙古草原堪称“酒乡”。蒙古人的精气神在酒的陶醉下,借着歌舞尽情挥洒;蒙古人也在酒樽中,寻到了灵魂的故乡。

【责任编辑:北极星】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号