寻宝图 新华网带你走进国际博物馆日主会场—内蒙古博物院

新华网呼和浩特5月17日电(徐梅 杨腾格尔)5月18日是第40个国际博物馆日,今年的主题是“博物馆与文化景观”,全国主会场设在内蒙古博物院。

5月17日,新华网内蒙古频道走进正在布展的国际博物馆日主会场——内蒙古博物院,帮你翻阅这部“百科全书”。

查干诺尔龙—亚洲白垩纪最大的恐龙(杨腾格尔 摄)

查干诺尔龙亚洲白垩纪最大的恐龙,1985年发现于内蒙古锡林郭勒盟查干诺尔碱矿附近。经专家确认它生活在距今一亿三千七百万年的早白垩纪。属蜥脚类恐龙,是新属新种恐龙。它肩高6米,长26米,抬头12米。装架后身长26米,高7.7米,肩背部高6米,胸阔3.3米。

松花江猛犸象 (徐梅 摄)

松花江猛犸象,是中国最大的一只猛犸象,1980年在扎赉诺尔煤矿40M深的地方挖掘出土。长9米,高4.7米,门齿长3.1米,生活在距今33000年前,死亡年龄45岁,当时发现有三具,这是其中最大的一具。猛犸象又称长毛象,它的牙齿很特别,上门齿在刚长出时紧挨在一起后来变成新月形,强烈的向外扭曲,有的雄性猛犸象到老年的时候牙齿回形成一个同心圆。

忽里勒台大会蜡像场景图(徐梅 摄)

成吉思汗在公元1206年统一了蒙古草原,在斡难河畔召开忽里勒台大会,正式被推举为成吉思汗。

成吉思汗驰骋欧亚时的“机动前线司令部”的复制品(徐梅 摄)

巨大的蒙古包搭在长7米、宽8米、重2.5吨的战车上,由十几头牛或二十几头牛拉动。成吉思汗就是在样的战车里面运筹帷幄。复制品只有原物的一半大小。正是凭借这种车帐,成吉思汗才得以“马上行国”,横扫欧亚大陆。

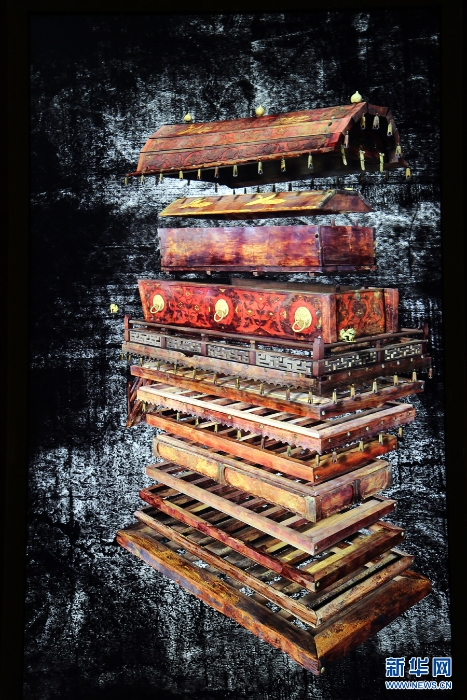

吐尔基山辽墓彩棺—《寻龙诀》古墓中棺材原型(杨腾格尔 摄)

这是《梦幻契丹》展览通过数字化技术展示的吐尔基山辽墓彩棺结构分解图。吐尔基山辽墓是内蒙古自治区文物考古研究所在通辽发掘的一座未被盗掘的千年古墓。墓中彩棺开棺后,经医院放射科专家通过大型“X”光仪鉴定,彩棺中的尸体为女性,年龄不超过20岁,身高1.56米。经专家组研究确认,水银中毒是致使墓主人死亡的原因,并推测墓主人系契丹贵族女子,从事乐舞。

匈奴王金冠(徐梅 摄)

匈奴王金冠出土自鄂尔多斯市杭锦旗阿鲁柴登。这套金冠饰主体造型为,一展翅的雄鹰站立在一个狼羊咬斗纹的半球状体上,俯瞰着大地。额圈由三条半圆形金条榫铆插合而成,上有浮雕卧虎、卧式盘角羊和卧马造型,中间部分为绳索纹。是目前国内发现唯一的匈奴贵族金冠饰。

元代钧窑“小宋白造”香炉(徐梅 摄)

钧窑“小宋白造”香炉为国内罕见的元代钧窑瓷器,高42.7,口径25.5厘米,出土自呼和浩特市郊区太平庄乡白塔村。香炉圆腹、三足、双耳,通体施天青色釉。颈部有一方形题记,刻“己酉年九月十五小宋自造香炉一个”十五字楷书。己酉年为元武宗至大二年(1309)。

元代至元通行宝钞(徐梅 摄)

至元通行宝钞当时在全国范围内流通,是历史上真正意义上的纸币。

辽墓马具(徐梅 摄)

内蒙古赤峰市大营子辽墓发掘于1953年,墓内出土马具11套,有金、银、铜、玉等多种质地。展出的银鎏金马具由笼头、项饰、盘胸等组成,设计夺巧,工艺精湛,也是中国古代马具中的国宝级文物。

清代鎏金银翠鸟羽饰凤冠(徐梅 摄)

鎏金银翠鸟羽饰凤冠是清朝公主嫁到蒙古地区时的嫁妆,上面蓝色的部分都是用翠鸟的羽毛一根一根粘和而成。制作这么一顶饰冠大概需要上百只的翠鸟,这种技术叫点翠。

蒙古族日常生活用品(杨腾格尔 摄)

蒙古族常年过着逐水草而居的生活,在游牧的过程当中很少使用到瓷类或陶类用具,因此他们选用了铜制的比较耐用不怕磕碰以及木制皮质的比较轻便容易携带的生活用具。(杨腾格尔摄)

内蒙古博物院外景图(杨腾格尔 摄)

内蒙古博物院成立于1957年,2008年成为内蒙古自治区唯一的国家一级博物馆。内蒙古博物院将鲜明的民族特色、地域特点与现代博物馆功能相结合,突出反映草原民族的历史进程,是浓缩了中国北方亿万年生态变迁、几千年草原文明史话和当代内蒙古发展的一部“百科全书”。

【责任编辑:天亮】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号