波兰:中波友谊的小船全速前进

原标题:强大过、没落过、遭列强三次瓜分过 中波友谊建立在如此相似历史上

6月19日,国家主席习近平抵达华沙,开始对波兰共和国进行国事访问。当习近平和夫人彭丽媛步出舱门,波兰外交部长瓦什奇科夫斯基、总统府办公厅主任杜尔斯卡等在舷梯旁热情迎接,礼兵分列红地毯两侧。“波兰(Poland)”这个名字来源于很久以前生活在这片土地上的一个部落“Polanie”,意思为林间空地。国土面积为32.3万平方公里,是全欧洲第九大国,比意大利和英国的都要大。波兰还是旅游的天堂,风光旖旎,文化底蕴深厚。到了波兰,这些事儿你绝对想不到。

一、到了波兰,这些事儿你绝对想不到

“波兰(Poland)”这个名字来源于很久以前生活在这片土地上的一个部落“Polanie”,意思为林间空地。国土面积为32.3万平方公里,是全欧洲第九大国,比意大利和英国的都要大。波兰还是旅游的天堂,风光旖旎,文化底蕴深厚。到了波兰,这些事儿你绝对想不到!

1、波兰的厕所男女标志很奇特,不懂入错是常事。

波兰厕所的门上,男女标志很奇特,男厕所画一个倒三角,而女厕所则画一个圆圈。外国人初来乍到,往往一头雾水,分不清楚,因此经常入错门而出囧。波兰人认为,这样的标志是按身体特征区分的,女人圆润可爱,画个圆圈,男人肩膀宽、髋部窄,身体呈倒三角形。另外,波兰厕所另一大特色是收费。公厕数量少,令游客非常头疼。一般厕所收费1兹罗提(约合人民币2.3元),不过收费高达5兹罗提的也有。急不择路时,恐怕没啥讨价还价的余地。有的厕所门锁上居然加了密码。

2、波兰“是的”回应就是“NO”。

波兰的语言很奇特,“是的”回应成了“NO”,如果你不知道这个,和波兰人交流就会非常尴尬。有一位中国留学生初到波兰,跟同学说话聊天,他们的回应永远是“No!”,这让这位留学生很受挫。可后来才明白,原来波兰语中的“No”其实就是 “Yes”的意思,一切总算真相大白!当他与“新同学们”熟悉之后,发现他们其实不会排斥外国学生,相反还对亚洲人很好奇,而且波兰人天性善良热情。因此在他在波兰结交了不少朋友。而且绝大多数波兰人对中国文化有浓厚的兴趣,但波兰人关于中国的知识还不丰富,他们对中国文化的理解更多的还是停留在对东方神秘主义的兴趣上,而关于中国的古典四大名着等文学书籍却很难在市面上看到。

3、波兰的电梯里通常都会有0楼。

按照国际惯例,楼层是以室内地平±0以上计算的,往上就是1楼,往下就是-1楼,这样也就没有0楼这一说。可是在波兰,电梯里通常都会有0楼,就是我们常说的1楼,以此类推,1楼则是指2楼,2楼则是3楼,这让你有点儿犯傻吧?在波兰坐电梯可要记着这一点儿,否则就会上错了楼层。

4、波兰是全世界最大的琥珀出口国。

琥珀是数千万年前的树脂被埋藏于地下,经过一定的化学变化后形成的一种树脂化石。琥珀属于非结晶质的有机物半宝石,玲珑轻巧,触感温润细致。全世界约有一半的琥珀都产自波兰,因此,波兰也成为全世界最大的琥珀出口国。“波兰国际琥珀节暨琥珀与珠宝饰品展”是全世界规模最大的、影响力最大的,成交额最高的琥珀盛会,还是中东欧地区最重要的珠宝展之一。该展览已经逐渐成为中东欧地区乃至全世界最重要的琥珀及珠宝交易平台。

5、波兰是欧洲为数不多的仍然将“吻手礼”作为见面打招呼礼节的国家之一。

吻手礼由维京人(生活在8~10世纪)发明,维京人有一种风俗,就是向他们的日耳曼君主“手递礼物”,“吻手礼”也就随之出现。吻手礼是曾经流行于欧美上层社会的一种 礼节。英法两国喜欢“吻手礼”,不过在英国和法国,行这种礼的人也仅限于上层人士。但在波兰的民间,吻手礼则十分通行。一般而言,吻手礼的行礼对象应为已婚妇女,行礼的最佳地点应为室内。在行礼时,男士宜双手捧起女士的手在其指尖或手背上象征性轻吻一下,假如吻出声响或吻到手腕之上,都是不合规范的。

6、波兰一根火柴不能点两支烟。

在波兰,用一根火柴不能点两支以上的烟,因为点多了会带来不好的运气。还有波兰人从外面回家,如果进屋就顺手把礼帽放在床上也被认为是不吉利。波兰人家里的床一般不许人坐,尤其是未婚女子的床更是不许人坐。在波兰,出席音乐会等高雅艺术演出时,服装应整洁得体,一般来讲均应着正式服装,不能穿休闲服和休闲鞋。在饮食禁忌方面,波兰人一般都忌吃动物内脏(肝、牛肚除外),也不太喜欢吃动物身体的一些特殊部位,如舌头、蹄爪、尾巴等。

7、波兰最忌讳的数字是“13”

波兰与欧洲许多信奉天主教的国家一样,有不少禁忌。波兰的天主教徒每星期五不吃猪肉。据说,星期五是耶稣被钉死在十字架上的受难日。波兰人也比较忌讳13这个数字,忌在13日、星期五举行任何礼仪性活动。波兰人就餐的席位忌单数,尤其忌讳13人同桌。他们也忌讳在13日、星期五举行任何礼仪性活动。不仅餐桌上不坐13人,因为这容易使人联想起出卖耶稣的犹大,而且住房没有13号,旅馆没有13号房间。如果13号这天是星期五,则不宜出游。

二、波兰,厚重的历史和灿烂的文化让你想不到

波兰是一个具有悠久历史和深刻历史内涵的国家,史诗般的历史,包括无数的光荣、骄傲、苦难和血泪。

1、波兰,一个曾经非常强强盛的国度

波兰的历史可以追溯到约公元前700年石器时代的斯拉夫人。早在6~10世纪中叶,西斯拉夫的原始公社就开始逐步解体,封建土地所有制随之产生。10世纪中叶,以 格涅兹诺为中心的波兰部落逐渐统一了其它部落。 皮亚斯特王朝的大公 梅什科一世(约960年至992年在位)建立了早期封建国家。公元966年,波兰接受基督教。1025年,博莱斯瓦夫一世(992年至1025年在位)加冕为波兰国王,波兰成为一个强大而统一的国家。

1410年,波兰——立陶宛领导的由波兰人、立陶宛人、俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人、捷克-摩拉维亚人、瓦拉几亚人、鞑靼人、马扎尔人等组成的联军在格伦瓦尔德战役中,全歼了由德意志人、法兰西人、瑞士人等组成的骑士团2.7万人,阻止了条顿骑士团的东侵。该战役巩固了波兰-立陶宛大国的地位,战役的胜利也是斯拉夫民族和波罗的海民族团结战斗的象征。

1466年,波兰从德意志人手中收复了富庶的东波莫瑞,以 格但斯克为中心的东波莫瑞的收复,刺激了波兰粮食的出口,贵族庄园纷纷建立劳役制庄园,从事商品粮食的生产,城镇开始出现手工工场。亚盖洛王朝时期的波兰政治清明,国力强盛,波兰从此开始了一段被波兰史学家成为“黄金时代”的极盛时期。

十六至十七世纪波兰-立陶宛王国的疆域,波兰为当时欧洲最强大的国家之一。为了加强王权, 1569年, 波兰和 立陶宛大公国议会在卢布林通过了成立统一波兰共和国的决议,即卢布林联盟,史称波兰-立陶宛王国( 波兰立陶宛联邦),首都从克拉科夫迁到华沙,该共和国史称波兰第一共和国。统一的波兰幅员辽阔,在1618年的疆域极盛时面积达100万平方公里。成为欧洲面积最大的国家和世界贸易大国,文化也得到长足的发展。

2、惨遭三次瓜分后,波兰从欧洲地图上消失了123年

18世纪后半期,波兰出现了资本主义萌芽,在西欧启蒙运动影响下,中小贵族和新兴资产阶级发起爱国革新运动,但受到俄国女皇叶卡捷琳娜二世的武装干涉。

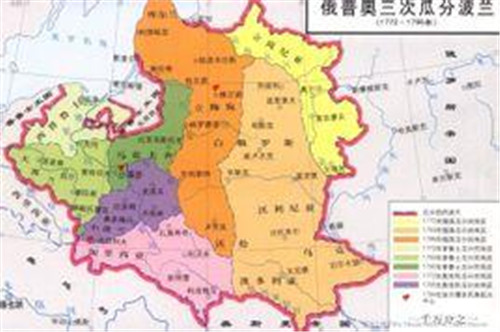

1772年5月,沙皇俄国、普鲁士、奥地利三国在彼得堡会谈,于8月5日签署第一次瓜分波兰的条约。据此,波兰丧失了约35%的领土和33%的人口,波兰成为俄、普、奥的保护国。

1793年1月23日,俄、普在彼得堡签订第二次瓜分波兰的协定,经第二次瓜分,波兰成为仅剩领土20万平方公里,人口400万的小国,成为沙俄的傀儡国。

1795年1月3日,俄、奥签订第三次瓜分波兰的协定,10月24日,普鲁土也在协定上签署。根据该协定,波兰领土被全部瓜分。“俄国吞并了 立陶宛、 库尔兰、西白俄罗斯和 沃伦西部,把边界推进到 涅曼河— 布格河一线,共12万平方公里,人口120万;奥地利占领了包括 克拉科夫、 卢布林在内的全部小波兰和一部分马佐夫舍地区,共4.75万平方公里,人口150万;普鲁士夺得其余的西部地区、 华沙、其余部分的 马佐夫舍地区,共5.5万平方公里,人口100万。”经历了这三次瓜分之后,存在了800多年的波兰国家灭亡了,并从欧洲地图上消失了123年。

3、二战阴云下,灾难深重的波兰

1939年9月1日,德国以闪电战突袭波兰,发动了波兰战役,波兰战役标志着第二次世界大战的全面爆发。德军迅速侵占波兰大部分领土,波兰军民英勇抗战。 9月17日,波兰政府逃亡国外,先在巴黎组成了以瓦迪斯瓦夫·西科尔斯基将军为首的流亡政府。法国战败后,1940年,流亡政府迁往英国。与此同时,9月17日,苏联领导人斯大林开始履行苏德互不侵犯条约中的义务,同时也为了苏联的利益建立防范德国的缓冲地带“ 东方战线”,命令60万苏联红军越过苏波边界,进入波兰东部,占领了西乌克兰和西白俄罗斯。9月18日,苏军与德军在布列斯特—立托夫斯克会师,德、苏两军以皮萨河—那列夫河— 维斯瓦河— 桑河一线为界分割了波兰。 9月28日,德军攻陷华沙,波兰再次沦亡。

波兰战役中,波军死亡6.63万人,伤13.37万人,被德军俘虏69.4万人,被苏军俘虏或投降苏军的有21.7万人,10万军队逃往邻国,波兰居民遭受巨大伤亡,仅华沙就死亡约25万人,受伤者不计其数,约1万名波兰人被占领后的德军集体枪杀。

4、波兰亡国不亡军,成为二战中最顽强的国家之一

在欧洲,第二次世界大战的战火是从波兰正式开始燃起的。在这个1918年11月成立的年轻共和国土地上,德国的闪电战向全世界第一次展示了其恐怖的威力。华沙历经英勇的抵抗,终于在9月28日陷落,此时广播电台依然在不屈地在播放着波兰的国歌:“波兰永不灭亡,只要我们一息尚存,波兰就不会灭亡。举起战刀,收复失地!……德国人、俄国人都无法抗拒。我们长剑在手,以团结为誓,祖国将浴火重生!前进,前进,……让我们齐声高歌:奴役终将过去!”

波兰虽然失去了首都和国土,不过大量的士兵躲到森林或是民众之中,逐渐形成了一支被称为“国内军(Armia Krajowa)”的地下反抗军,展开游击战,波兰境内的抵抗运动是欧洲被占国家中最大规模者。然而,更为值得一提的,则是那些离开故土的军人们,在整个第二次世界大战中,波兰军队的身影出现在诸多战场上,打出了一个沦陷国家不屈的尊严,波兰亡国不亡军,成为二战中最顽强的国家之一。

5、波兰宪法是欧洲第一部,世界第二部

18世纪,波兰处于沙俄控制之下,1788年10月成立了爱国者占优势的议会,该议会在华沙开展活动约4年,故称“四年议会”。1791年5月3日通过了欧洲第一部宪法,即“五三宪法”。这部以渐进的方式完成的《1791年宪法》,把部分宪法权利赋予非统治阶级,特别是农民阶级,促进了波兰从封建社会走向现代国家的进程。它是欧洲第一部、也是继美国宪法后世界第二部宪法,因宪法中包含了一些资产阶级民主思想,在当时具有一定的进步意义。

6、波兰共有17位名人获得过诺贝尔奖

诺贝尔奖是国际顶级奖项,近百年来,诺贝尔奖金对世界科学、文学的发展和社会的进步产生了深远的影响。有着十几亿人口的中国,至今也才有莫言和屠呦呦两人获此殊荣,可波兰这个不到4000万人口的国家,就有17人获得过诺贝尔奖,我们熟知的居里夫人还曾两次获得诺贝尔奖。在欧洲仅次于荷兰的18位,全球所有国家中排名第11位。从诺贝尔获奖人数就足以说明波兰的科技文化有多么的了不起!而且波兰非常重视文化教育,据统计,波兰90%以上的人具有至少高中文化水平,国民的文化教育水平可见一斑。

7、波兰是近现代天文学的发源地,尼古拉·哥白尼和约翰·赫维留

说起波兰,就不得不说一说近现代天文学的开创者,推翻了“地心说”并同时提出“日心说”的哥白尼。在哥白尼的“日心说”发表之前,“地心说”在中世纪的欧洲一直居于统治地位。哥白尼于1543年所著《天球运行论》正式提出了他的“日心说”观点。《天球运行论》观测所得数据十分精确——他得到恒星年的时间为365天6小时9分40秒,精确值约多30秒,误差只有百万分之一;测得月亮到地球的平均距离是地球半径的60.30倍,和60.27倍相比,误差只有万分之五。

哥白尼的《天体运行论》发表以后,宗教改革家马丁.路德立即对其展开了攻击,指责哥白尼是一个疯子。神学界也发起了声势浩大的围攻。直到十八世纪,开普勒总结出行星运动三定律,牛顿发现了万有引力定律,哥白尼的学说才得到普遍的承认。

在波兰,除了哥白尼,还有全世界第一个绘制出月面图的人——波兰约翰·赫维留。

8、肖邦的心脏

肖邦是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一,也是波兰音乐史上最重要的人物之一,欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物,被誉为“浪漫主义钢琴诗人”。这样的一位音乐天才,六岁习琴,七岁作曲,八岁登台,20岁已名动欧洲。人们在推崇肖邦,推崇肖邦的音乐的同时,更在意的还是肖邦那颗律动的心,因为那颗心始终搭着祖国的脉博。

1810年肖邦出生时,祖国波兰已经名存实亡,两年后,华沙公国并入俄罗斯,虽改名波兰王国,可国王由俄国沙皇兼任,波兰仍处亡国状态。成名后的肖邦在20岁时选择了流亡,连肖邦自己也没想到,这一流亡,就是19年,至死未能再回故乡华沙。唯一的心愿就是把心脏带回华沙。1849年,年仅39岁肖邦因病去世,死后葬在了法国,肖邦的心脏,据说被置入瓶中,用法国白兰地浸泡,由肖邦的姐姐藏入裙下,还贿赂了俄军边防人员才被带回华沙,又经多年珍藏,最终送入圣十字教堂。

三、波兰,足球撑起国家精神让你想不到

在2009年,华沙起义65周年之际,波兰作家朱利尤斯?库拉泽出版了一本名为《1939-1944,地下的足球》的书,详细介绍了二战时期波兰地下足球联赛的情况。这本书告诉我们,二战时,波兰靠足球撑起国家精神。

1、波兰足球人的爱国精神

谁能想到1940年,在德占波兰,华沙城里竟然拥有一支由8支球队自发组成的秘密足球联赛。当时,纳粹德国禁止波兰人从事任何集体性质的体育活动,他们大规模搜捕秘密联赛球员,相当一部分球员被抓住后都被处死,但他们仍然坚持比赛,在当时的华沙火车站旁、树丛里都留下了他们的身影。秘密联赛的球员们用自己的生命告诉世人,能自由踢球的和平世界是鲜血铸就的,这就是波兰足球人的爱国精神!

2、“足球告诉我,人应该有生存的意义”

在二战中,六百万波兰人罹难,首都华沙几乎被摧毁,95%的市内建筑成为废墟。但是,即便遭遇如此浩劫,波兰也没有屈服,他们和南斯拉夫是二战期间仅有的两个没有出现傀儡政府的欧洲国家。更令人惊讶的是,苦难之中的波兰人,竟然没有放弃足球,甚至不惜用生命来捍卫。

欧足联执委会前委员、波兰足协前官员利斯基,在波兰亡国那一年才刚刚20岁,幸运地逃出劳工营后辗转来到华沙。在华沙纳粹德国禁止波兰人从事任何集体性质的体育活动。但女友告诉他,有几家俱乐部正在秘密招募球员,问他是否愿意一试。利斯基很快与比斯克俱乐部取得了联系,俱乐部负责人表示,他们正在秘密筹建一个波兰联赛,已有8支球队报名,但要踢球,可能有生命危险,因为德军随时有可能将球员们带走,然后杀害。但利斯基立马答应下来,回忆当时,这位耄耋老人眼中仍闪着光,他说:“那不是个仓促的决定,因为我早就想好了,足球告诉我们,在苟活之外,人应当还有生存的意义。”

3、看球赛,为不屈的波兰精神加油

1940年5月20日,第一届波兰足球联赛在华沙南部的一个公园泥地里正式启动,8支球队,单循环赛制。波兰历史学家扬-斯祖林斯基表示,“当时没有人敢当众庆祝,大家只是在心中默默地祈祷,让这个联赛顺利进行下去吧,因为波兰人太需要这个联赛了。”

球场的条件十分简陋,为了躲避纳粹德国秘密警察的耳目,球员们在自己制作的木头门框上套上衣服,让它看起来更像一个晾衣架,而不是门框。球网当然是没有的,自发而来的裁判判断是否进球;人们也不敢在所谓的球场上划线,中线、禁区和边线等只能靠球员们自己估计,有时候球员们带着皮球都超过球门了,但也没人计较。“我们更像一起比赛的战友,没有所谓同城死敌的概念,大家只想着为波兰人踢球。”已经离世的波兰前国脚齐谢夫斯基当时也在这个秘密联赛里踢球,他曾不止一次地回忆起那段难忘的岁月。

秘密联赛一开始只有十几个观众,但是后来越来越多的人得到消息后,从波兰的各个地方来到泥地上观看比赛,为不屈的波兰精神加油鼓劲。终于,秘密警察得到了这个地下联赛的消息,他们派出部队绞杀这个足球火种。很多球员都被捕了,被送到各地的集中营或直接枪毙。第一年的联赛也就没法踢了,只能告一段落。

4、完赛就是胜利

1941年5月20日,第二届足球联赛又悄然开幕了。在一些爱国人士的帮助下,球员们来到华沙火车站旁边的空地踢球,满地的沙砾让球员几乎无从下脚。但就当时来说,这里已经是个隐蔽的足球天堂了。呼啸而过的火车声可以遮盖球被踢起和滚动的声音,旁边的小树林能让球员得到纳粹到来的警报后及时撤退。

他们一天可以在铁轨旁踢上4场比赛,对这8支球队来说,能完赛就是胜利。一切都是静悄悄地进行,进球了也不能发出声音。有时候得到消息,火车站要运送德国士兵,组委会就临时换比赛场地。哨岗比主裁和教练更重要,只要他们一发出警报,球员们就分散逃跑,球迷们则帮他们掩护。最终,利斯基所在的比斯克队获得了那年的冠军。但是在1943年,比斯克俱乐部就被迫解散了,因为他们的总部被发现,大部分球员和俱乐部骨干都被捕,被送往了集中营,并最终死在那里。纳粹摧毁了地下联赛的冠军,但一支新的马里蒙特俱乐部又在原地建立起来。他们还远赴克拉科夫,和当地的俱乐部打比赛。

这样的地下联赛秘密进行了5个赛季,直到二战结束。战后,球员们大多进入了波兰足协,成为波兰足球复兴的股肱之臣。如今,利斯基说:“在华沙市民广场上自由踢球的孩子们,等你长大后,每个波兰人都会给你们讲70多年前铁轨旁的足球故事。”

四、波兰与中国的传统友谊让你想不到

中国和波兰两国虽然相距遥远,但彼此交往源远流长。17世纪中叶,被誉为“波兰的马可·波罗”的传教士卜弥格来到中国,广泛研究中国社会、历史、医学、地理等学科,发表大量著作,是首位向西方介绍中国古代科学文化成果的欧洲人。第二次世界大战期间,两国人民彼此同情、相互支持,结下深厚友谊。波兰是世界上较早承认新中国并建立双边大使级外交关系的国家,在新中国最困难的年代曾给予我国雪中送炭的帮助。波兰是中东欧地区较早同中国建立战略伙伴关系、第一个加入亚洲基础设施投资银行的国家。

1、鼎盛时期的波兰流行中国时尚

杨·索别斯基是波兰历史上最杰出的国王之一,他统治波兰时的17世纪末,是波兰近代史上最后的辉煌时期。

除了善战外,索别斯基国王还有一个特别爱好,就是钟情于中国丝绸和陶瓷。从17世纪开始,中国文化逐渐从英国和荷兰等国传入波兰,收藏中国陶瓷和使用中国丝绸很快成为波兰贵族和王室的时尚。

王后玛利亚更是对中国丝绸和陶瓷达到了痴迷的程度。出身名门的玛利亚出嫁前就非常喜爱中国文化,据说,玛利亚当时的嫁妆就是一些中国丝绸和陶瓷。索别斯基国王为了能直接从中国引进丝绸和陶瓷,还制订了雄心勃勃的计划,想开辟从波兰经西伯利亚抵达中国的第二条丝绸之路。由此可见,鼎盛时期的波兰对中国陶瓷和丝绸的痴迷。

2、末代波兰国王与“中国大道”

索别斯基国王死后的波兰迅速走向衰落。1764年,在叶卡捷琳娜二世扶持下,奥古斯特回到波兰继承王位,但此时的波兰已是支离破碎。

奥古斯特继承家族传统,同他的表妹伊莎贝拉一样,酷爱中国文化。家族内的近亲,加上共同的爱好,奥古斯特与表妹暗生情愫。奥古斯特国王的乌雅兹多夫斯基宫与表妹伊莎贝拉的维拉诺夫宫相距约5公里,为见证他们之间的爱情,奥古斯特国王把连接两个住所的道路命名为“中国大道”。不仅如此,他还在瓦津基公园内的“中国大道”上修建了两座石木结构的中国桥和一座木质结构的中国门楼。

在岁月侵蚀下,中国门楼已于19世纪三四十年代损毁,两座中国桥目前也已荡然无存,但其图纸一直保存在华沙大学版画馆。此外,圣彼得堡博物馆至今藏有一幅珍贵的油画,生动再现了当年瓦津基公园内中国桥和“中国大道”的情景。

上世纪90年代波兰社会制度改变后,中波关系迎来新的发展时期。现在,“中国热”再次在波兰升温,为加强两国文化交流,2011年3月,瓦津基公园正式启用“中国大道”的历史名称。目前,中波合作翻修“中国大道”、重建中国桥的工程也在进行当中。

3、波兰是最早与新中国建交的欧洲国家之一

中波两国有着传统的友好关系,1949年10月7日,中国和波兰建立大使级外交关系,是最早与新中国建交的欧洲国家之一。1950年两国就签署了第一个政府间贸易协定。中波关系在相互尊重、平等互利、互不干涉内政的原则基础上稳步发展,各层次、各领域的交流与合作不断深化。中波经贸关系也有了长足的进展。

4、中波关系目前处于“历史上最好的时期”

1997年11月,克瓦希涅夫斯基总统对中国进行国事访问,这是近40年来波兰国家元首首次对中国进行国事访问。2004年6月,胡锦涛主席对波兰进行国事访问,两国建立友好合作伙伴关系,双方签署了联合声明。2008年10月,图斯克总理对中国进行正式访问。中波关系稳步向前发展。

在经贸合作领域,近年来,波兰一直是中国在中东欧地区最大的贸易伙伴,中国亦为波兰在亚洲最大的贸易伙伴。去年两国贸易额达到170亿美元,双边投资也不断增长,越来越多中国企业来波兰探索合作机会。同时,双方金融领域合作亦不断加强。中国银行、工商银行目前均在华沙设立了办事处或分行,其它一些中资金融机构也将陆续在此设立分支机构。

在人文交流领域,近年来,中国在波兰的留学生数额不断增加,目前已达到1300多人。在波兰已建立了五所孔子学院,还有若干孔子课堂,现在有很多波兰年轻人对汉语和中国文化非常感兴趣,从幼儿园到小学、中学、大学,很多地方都开设了汉语教学。

两国科技领域合作也正不断推进。2014年,由中国火箭搭载的波兰一颗小型卫星成功发射。这些年中波政治互信不断加深,各领域务实合作不断深化。

本届波兰领导层高度重视发展对华关系,中波关系目前处于“历史上最好的时期”。

5、波兰希望加入中国“一带一路”朋友圈

波兰总统杜达自2015年正式就职以来,对中波关系非常重视,杜达总统主动提出参加2015年在苏州举行的第四次中国-中东欧国家领导人会晤。此会晤一般是由各国总理出席,而杜达主动提出要“破格”出席,成为唯一一位亮相此次会晤的中东欧国家总统,他还利用此次机会对中国进行了国事访问。

这次习主席访问波兰,杜达总统夫妇将举行私人晚宴招待,同时,杜达将“几乎全程陪同”习近平访问波兰。这在历次外国领导人到访波兰当中很少见的,体现了波方对中波关系和中国领导人到访的高度重视。

波兰对“一带一路”倡议态度非常积极。去年杜达访华时,两国领导人签署了关于两国政府共同推进“一带一路”建设的合作文件,波方也多次表示愿意参与“一带一路”建设,希望加入‘一带一路’的‘朋友圈’。”这也将是习近平访问波兰的看点之一。

五、结语

中国和波兰,有着深厚的传统友谊,有着相同的苦难历史,更有着同样不屈的民族精神。一个强大过、没落过、三次遭列强瓜分,123年在欧洲消逝最后浴火重生的国度,随着习主席的访问成为中国人聚焦的热点。6月17日,在对波兰共和国进行国事访问前夕,国家主席习近平在波兰《共和国报》发表题为《推动中波友谊航船全速前进》的署名文章。文章最后,习近平主席深情的说:“让我们携手努力,推动中波友谊航船沿着互利共赢的航道,向着中波关系、中国-中东欧国家合作、中欧关系的美好未来全速前进。”

版权声明:本文系凯风网独家稿件,欢迎广大媒体转载,请点击此处按要求转载。

【责任编辑:天亮】

蒙公网安备 15010202150610号

蒙公网安备 15010202150610号